積丹半島の神威岬 ― 2018/09/02 14:14

北西に向かって日本海に突き出た積丹半島の南西側の岬が神威岬で,先端に神威岬灯台があります.さらに,その沖に神威岩,メノコ岩が,雁行状(ミの字型)に海面から顔を出しています.

国道229号から神威岬灯台への町道を上っていくと広い駐車場があり,岬先端へ遊歩道がついています.海面から50m ほどの高さの 空中回廊といった感じです.

この岬の土台をつくっている地質は,中新世・余別層の石英含有黒雲母角閃石安山岩で,その上に鮮新世・野塚層の砂岩・礫岩・火山円礫岩および輝石安山岩が載っています.

実際に神威岬で見ることの出来る地質は,灰赤褐色のハイアロクラスタイトとそれに挟まれている黄褐色のシルト岩,そして灯台手前にある層状・半固結のシルト岩・砂岩・礫岩です.

昔は灯台には灯台守が常駐していました.その人たちは,海岸伝いで灯台へ行き来していました.そのために掘られたのが「念仏トンネル」です.

国道229号の余別トンネルから少し西に行った所に「食堂うしお」があります.ここから海岸伝いに灯台へ行く道がありました.その途中に念仏トンネルがあります.灯台職員の家族が,天長節(11月3日)のお祝いの買い物に行く途中で波にさらわれたのを機に掘られたと言われています.地理院地図にも道とトンネルが載っています.

このトンネルは海際ですので,岬の土台をなしているハイアロクラスタイトに掘られています.現在,神威岬灯台へ行く遊歩道の途中に念仏トンネルが見える場所の案内板があります.

もう一つ,神威岬から西を見ると沼前(のなまい)地すべりを見ることが出来ます.幅1,000m,奥行き900m,滑落崖の高さは200m 以上あります.末端は海の中なので,それを含めると奥行きはもっと長くなります.

地すべりの基盤岩は,陸側に傾斜した中新世の泥岩・緑色凝灰岩で,滑落崖にはハイアロクラスタイトを含む火砕岩類が露出しています.いわゆるキャップロック型の地すべりです.

沼前は明治初期に青森から移住した人たちが住んでいましたが,1965(昭和40)年頃から家屋の傾動や地割れが発生し,1970(昭和45)年に退去命令が出されて住民全員が退去しました.

写真1 積丹岬から見た神威岬

岬先端の神威岩,メノコ岩が見えます.

写真2 「食堂うしお」の先から見た神威岬

国道229号が大きく南に曲がる海側にある「食堂うしお」の先に,灯台へ行く旧道跡があります.手前のコンクリートは階段の残骸です.念仏トンネルの東側坑口は,多分,手前左の大きな岩に隠されていると思います.この辺りの地質は,灰色を帯びた赤褐色のハイアロクラスタイトです.

写真3 ハイアロクラスタイト

赤褐色を帯びたハイアロクラスタイトです.安山岩のブロックも基質も全く同じ岩質です.

写真4 安山岩溶岩

手前の海食台に出ているのはハイアロクラスタイトの顔つきですが,全体を見ると塊状溶岩の下底部(クリンカー)のようです.

写真5 神威岬

灯台,神威岩,メノコ岩です.灯台右側の三角の露頭は,半固結のシルト岩,砂岩,礫岩の互層です.岬と二つの岩は火砕岩類で出来ています.

写真6 沼前地すべり

大規模な地すべりです.全体としては背後の滑落崖からストンと落ちている感じで,安定しているように見えます.中央付近の低くなっているところが活発に移動したようです.道路の海側に押え盛土が見えます.

左手前は,鰊を食べ荒らした鯨を退治した大蛸が固まったとされる蛸岩です.現地の説明板では「蛸岩」,地理院地図では「たこ岩」となっています.

写真7 念仏トンネル西側坑口

この写真の右側,礫浜の向こうに見える小さな穴が,念仏トンネルです.このトンネルが出来る前は,左側の小さな岬を回って通っていたことになります.神威岬灯台に行く遊歩道から見えます.付近に案内板があります.岩は,写真3,写真4と同じです.

写真8 海岸から登ってくる道

中央やや左に白く見えるのは海岸から登ってくる階段です.「つづら折り」で斜面を登って右端の所で尾根に達します.念仏トンネルの坑口が見えます.

写真9 神威岩とメノコ岩

手前が神威岩で一番奥の三角の岩がメノコ岩です.海上に出ている岩が「ミの字」に並んでいます.この日は曇り空だったのと強い風が吹いた後だったので,積丹ブルーではありませんでした.

写真10 砂岩層

半固結の砂岩層に大きな亜円礫が散点している地層です.どういう環境で出来たのか不思議です.

写真11 灯台側から岬の根元を見る

尾根伝いに遊歩道が整備されています.手前の一番低い場所に念仏トンネルを通る昔の道路の降り口がありました.

札幌市東15丁目の路面陥没 ― 2018/09/12 16:06

平成30年北海道胆振東部地震によって札幌市東区の東15丁目通で広範囲にわたって路面陥没などが起きました.

大体,北13条から北46条までとされていて,環状通東駅から栄町駅までの4.3km です.栄町駅は北41条ですが,その北の地下に検車線(極く小規模な車両基地)があるために北46条まで変状が発生したと考えられます.

東15丁目通の路面陥没の特徴は次のとおりです.

(1)路面陥没は,ほとんど車道に限られていて両側の歩道には見られない.また,道路沿いの建物にも被害は及んでいないようである.

(2)部分的に路面が波打っているところがあるが,ほとんどが陥没である.

(3)連続的に陥没しているところもあるが,飛び飛びの場合が多い.

(4)噴砂は1箇所だけ確認できた程度で,ほとんど見ることは出来ない.

以下の写真は,いずれも東15丁目通で2018年9月11日に撮影したものです.

写真1 北41条付近から南を見る

地下鉄栄町駅のすぐ南です.大きく陥没しているのは南行きの車道です.

写真2 北40条付近

路面全体が沈下していて局部的に陥没孔が開いています.右の縁石は中央分離帯です.

写真3 北28条から南を見る

この先の一区画は,歩道も含めて全面通行止めです.道路の中央部が沈下し,分離帯の縁石が波打っています.

写真4 北26条付近で北を見る

特に,向側の北行き車線が大きく沈下しています.手前の南行き車線は路面も縁石も波打っています.地下鉄は停電が回復して運行していますから,このような変状の影響は受けていません.

写真5 北25条付近の噴砂

中央分離帯の脇から吹き出していました.左手前の小山の砂は粒度が揃っていることや青灰色を呈していることから海砂だと思われます.

写真6 北25条から南を見る

路面が陥没し波打っています.この日に見た中で最も激しい変状です.

北24条から南は,かなり復旧が進んでいました.砕石類を敷いて転圧して舗装をしているので,地下鉄函体周辺が十分締め固まっているようには思えません.

1983年の日本海中部地震で,地震の震動では N値が大きく向上するほど締め固まらないというのを経験しています.

将来のことを考えると,今回,変状の著しかった箇所については対応が必要だと思います.

大雪山系 旭岳 ― 2018/09/16 22:02

2018年9月15日,旭岳の姿見の池周辺と裾合平の途中までを歩いてきました.

去年の同じ頃,旭岳に登った時には見事な紅葉でしたので,それを期待していきました.チングルマの草紅葉はそれなりに見応えがありましたが,ナナカマドの葉が枯れてしまっていて,ちょっと寂しい秋の景色でした.

写真1 姿見の池に向かう途中から見た旭岳

朝8時半頃です.この日は,ロープウェイの姿見駅から反時計回りに姿見の池へ行きました.天気は良く気温は暑いくらいで,風もほとんどありません.

写真2 チングルマの草紅葉と綿毛

姿見の池へ行く途中のチングルマの群落です.綿毛が朝日に光っています.

写真3 旭岳

旭岳と姿見の池です.向かって左側の尖った小さな峰の方が高く見えますが,右のなだらかな尾根が標高2,291m の山頂です.山頂直下の壁を作っているのは,9千年前に噴出した裾合平火砕岩・溶岩で,火砕岩と溶岩が互層しているので縞々が見えます.西に開けた地獄谷は2,000年~3,000年前の爆発で出来たもので,この時に山体崩壊し岩屑なだれが発生しました.現地の説明版と最近の研究成果では異なっています.

写真4 階段状の構造土

向こう側の草の付いた斜面に階段状の地形が見えます.斜面の土砂が凍結融解を繰り返し受けると,重い石が石垣のように集まって斜面上方の細かい土砂をせき止め階段状の地形を作ると説明されています.階状土と言います.姿見の池から夫婦沼へ行く途中で見ることが出来ます.

写真5 シマリス現る

写真6 鏡池

夫婦池の北側の池です.ここでも水面に映った旭岳を見ることが出来ます.

写真7 旭岳の西面

裾合平火砕岩・溶岩の縞模様が,はっきりと見えます.左手の崖錐斜面の中に突き出している尖った峰は東西性の岩脈です.

写真8 旭平溶岩

夫婦池から裾合平に向かう登山道を遮るように尾根をつくっている溶岩です.

写真9 旭岳北西斜面

裾合平火砕岩・溶岩で覆われた斜面です.頂上付近には盤ノ沢火砕岩・溶岩が分布しています.

写真10 地獄谷火山砕屑物

鏡池のすぐ北を流れるピウケナイ第三沢(忠別川支流・ピウケナイ沢のさらに支流)の両岸に分布する火山砕屑物です.変質した安山岩など色々な礫を含んでいます.

写真11 旭岳とハイマツと草紅葉

写真12 葉が枯れてしまったナナカマド

多くのナナカマドは,葉が枯れて黄褐色になっていました.例年のような見事な紅葉は見られませんでした.

放射線量の増加率に変化 ― 2018/09/17 17:29

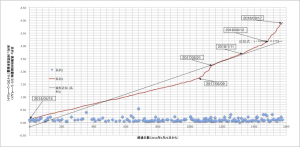

図1 放射線量の累積変化グラフ

2014年5月15日から測定している累積放射線量のグラフが,特に2018年6月12日頃から勾配が急になっています.徴候は,今年の1月中頃から現れていましたが,ここに来て明らかに増加割合が大きくなっています.

2017年5月初旬頃から6月中旬過ぎまで増加割合が大きくなり,その後,5月初旬前より大きな増加割合を示していましたが,ここに来て,それよりもさらに大きな増加割合で,しかも期間が長く続いていて収まる気配がありません.

一体,何が起きているのか全く分かりませんが,これほどの変化を与える放射線源としては福島第一原子力発電所しか考えられません.

福島原発周辺のモニタリング・ポストを大幅に減らす計画のようですが,日本全国が放射能により汚染されつつあることを示しているようで,非常に気持ちが悪い状況です.

時間当たりの放射線空中線量だけでなく,モニタリング・ポストの累積線量にも注意する必要があると強く感じます.

液状化した札幌市清田区里塚周辺の地形 ― 2018/09/30 15:11

札幌市清田区,国道36号の美しが丘1-5の信号の北東一帯が,平成30年北海道胆振東部地震で液状化の発生した場所です(日経 XTECH,2018年9月10日13:30).

この地域は直線の国道36号の北東にあり,大きく弧を描いている市道北野1条通の南の地域です.この市道は,かつての国道36号で元をたどると札幌本道です.

札幌本道は,1872(明治五)年~1873(明治六)年にかけて開拓使が建設したもので,函館と札幌を結ぶ西洋式の馬車用道路です.この札幌本道の絵図が,「新道出来形絵図」として残っていて,北大図書館・北方資料室のデータベースで見ることが出来ます.(輪厚(わっつ)付近の絵図は,請求記号:図類261(2) 30-1(北大北方資料室)).

この絵図では,起点側(右側)に「輪厚」として7~8件の家が描かれ,道は大きく北にうねって元に戻っています.絵図には三つの小川が描かれています.

ところで,札幌本道が何故,平野側(北東側)に迂回したのでしょうか.

1919(大正八)年に発行された2万5千分の1地形図「輪厚」を見るとその答が分かるような気がします.

この付近では,三里川の支流が幾つにも分かれて南から北へ流下しています.直線でこの区間を通過した場合,札幌本道にかかる三里川の本・支流は少なくとも5本ほどあります.これらの河岸は比高20m~40m ほどあり,当時の技術ではこれらの川を横断することが難しかったでしょう.それで,これらの支流が合流する地点まで路線を移したのだろうと想像できます.

図1 三里川付近の河川系

札幌本道は輪厚川を渡った後,北に迂回し三里川を横断して台地に登り,再び直線道路となります.(この地図は,国土地理院発行の「大正八年 大日本帝國陸地測量部発行の2万5千分の1地形図『輪厚』」の謄本に加筆したものです.)

現在の国道は,わずかに山側(南西側)に線形を変えて,この付近を通過しています.

この付近一帯は,広く支笏火砕流が堆積しています.支笏火砕流堆積物は,河岸では急崖を形成することが多いです.

札幌本道は,厚別川の河床低地の前後でもカーブを描いています.支笏火砕流堆積物の崖を上り下りするのために道をカーブさせたのでしょう.

ウィリアム・スミス・クラークは帰国の際に,この道を通り島松川の河畔にあった島松駅逓所で教え子たちと分かれています.ここも,道は島松川の前後で緩くカーブを描いています.

なお,現在,「輪厚」の地名は JR 北広島駅南西の輪厚川と仁井別川に挟まれた国道36号線周辺の地域です.