地震についての本2冊 ― 2016/06/01 19:58

「磯田道史,天災から日本史を読みなおす 先人に学ぶ防災。中公新書,2015年2月(第6版)」と

「平田 直,首都直下地震。岩波新書,2016年2月。」

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

磯田氏は「武士の家計簿」(2003年4月,新潮新書)を書いた歴史学者である。

前書きは,1883年にイタリア,イスキア島で起こった地震に幼いときに遭遇した歴史哲学者クローチェの話で始まっている。

秀吉と天正地震(1586年1月)・伏見地震(1596年9月),宝永地震と津波(1707年10月)・富士山噴火(1707年12月)といった巨大災害の様子が,まず述べられている。

土砂崩れ・高潮,幕末のシーボルト台風と佐賀藩の「軍事大国」化といった話題あたりまでが,災害が日本史を変えた内容である。

津波から生きのびる知恵や東日本大震災の教訓の章は,いかにして災害から身を守るかの話である。いわば,サブタイトルの内容となっている。

この中で,読み応えがあったのは,著者の祖父母や幼かった母が徳島県牟岐(むぎ)で遭遇した1946年12月の南海地震の話である。非常に具体的に避難の時に注意しなければいけないことが書かれている。

著者の調査能力と思い立ったらすぐ行動する腰の軽さに感心する。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

平田氏は,東大地震研究所教授,東海地震判定会委員である。帯に記されている「今かもしれない」という文言が著者の危機意識を表しているのかもしれない。

首都直下地震というのは,内閣府中央防災会議が被害想定を行った19の地震のことである。この中には,フィリピン海プレートが相模トラフから沈み込んでいるために発生する地震と立川断層帯で発生する地震などが含まれている。

目次は

第1章 首都直下地震とは何か

第2章 予想される被害

第3章 震源はどこになる?

第4章 予知は可能なのか?

終章 首都を守るために

となっている。

地震予知に対する著者の立場は,「個人的には,地震予知が原理的にできないという考えには反対の立場であるが,現時点では首都圏の地震予知はできないと考えている。」というものである。

プレート境界で起きる巨大地震は,固有の広がりとずれの大きさを持った破壊域(固着域:アスペリティ))があるという「固有地震仮説」にもとづいて地震の発生確率を計算する。

過去の地震記録,ひずみ計観測,岩石実験による破壊時の「摩擦力の滑り弱化」など様々な要素を考慮して地震予知ができるか試みられている。

しかし,2011年の東北地方太平洋沖地震では,複数のアスペリティが同時に破壊されている。つまり,固有地震仮説が当てはまらない地震があると言うことである。

命を守るためには,建物の耐震化と出火の防止が非常に重要であるとしている。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

今回の熊本地震では,非常に強い前震とそれに続く本震があり,建物が大きな被害を受けた。また,これまで想定されていた布田川断層本体とは別の南西に延びる分岐断層の活動が被害を大きくしたという。さらに,全く知られていなかった北西−南東方向の断層が,熊本市の中心部に現れているという(2016年5月25日の地球惑星科学連合大会での発表)。

人ごとと考えないで,少なくとも心の準備をしておくことが大事であるとつくづく感じた。

渡島半島西海岸を北上する ― 2016/06/11 09:00

2016年6月6日,天気が良かったので乙部町から渡島半島の日本海沿岸を岩内まで北上した。

写真1 鮪ノ岬

鮪ノ岬の安山岩の柱状節理は,鮪ノ岬トンネルの北側坑口を出たところに説明版があり有名である。

この写真は,トンネルの南側から見た鮪ノ岬である。植生が着いていない崖の下の部分は,柱状節理が消えてブロック状の節理になっている。溶岩の下底付近の状態を見ることができる。

写真2 せたな町大成区宮野の海岸

1993年7月の北海道南西沖地震では,この海岸も大きな被害を受けた。1995年頃,「道の駅てっくいランド大成」のすぐ北にある開真寺の前の道路脇で津波堆積物のトレンチ調査を行った。臼別川を津波が400m程遡上し津波堆積物を残した。

国道229号は,ここで山の中へ入っていく。私が最初にこの付近に来た時は,海岸沿いの道道北檜山大成線は,南は大成区太田まで,北は北檜山区鵜泊までであったと思う。

その昔,太田の先で道路の地質調査を行ったが,その区間は太田トンネルで完全に回避されている。豊浜トンネルの岩盤崩落が影響している。

写真3 大成区富磯付近から見た奥尻島

この平べったい形が奥尻である。1993年の北海道南西沖地震のときは,道道奥尻島線の道路点検を行った。雨で崩れた場合と違って岩塊がごろごろしていて不安定な崩壊堆積物の斜面ができていた。崖の上の方の岩盤には,上に行くほど開口しているズグソークラックが入っていた。待受擁壁は,5mくらいの大きさの岩塊で押し抜き破壊していた。

写真4 太田神社から見た太田の集落と尾花岬

太田集落の北の崖は白亜紀の花崗閃緑岩である。中央の緩斜面の下に海に面して太田集落がある。北海道南西沖地震の津波では8名の方が亡くなっている。

なお,尾花岬はかつては「尾花ノ岬」と書いて「おばなのさき」と呼んでいた(北海道地名誌,1975)。

写真5 太田神社の花崗閃緑岩

帆越山トンネルの北出口に海沿いの旧道がある。そこに太田神社があり,花崗閃緑岩の露頭がある。太田神社と言えば,太田山(標高485m)の崖の洞窟の本殿が有名である。海岸の太田神社から辛うじて本殿の洞窟が見える。

写真6 鵜泊漁港のホルンフェルス

手前の岩山が「気持ち悪いほど縞々」のホルンフェルスの露頭である。もともとの岩石はチャートとその間に挟まれる泥岩とされている。

写真7 鷹の巣トンネル南坑口

鷹の巣トンネルは落石対策が大々的に行われた。特に,南坑口は不安定な部分を除去し坑口を前に出している。

写真8 刀掛岩

一気に飛んで岩内町雷電岬の刀掛岩である。刀掛トンネルを出て次のカスベトンネルに入る手前に展望できる場所がある。すぐ南のセバチ鼻を抜いている磯谷トンネルは旧期ニセコ火山群のセバチ鼻溶岩の分布域であるが,刀掛トンネルは,より古い鮮新世の火山角礫岩・水冷破砕岩や輝石安山岩溶岩の中を通過している。

写真9 雷電トンネル南坑口

刀掛岩と同じ地層であるが,見えているのはほとんどが溶岩である。崖の高さは500mほどある。

日も暮れかかり雲も出てきたので小樽経由で札幌に戻った。楽しいドライブであった。

びえいヘルシーマラソン2016 ― 2016/06/13 15:35

今年もクォーターに出ました。クォーターというのはフルマラソン(42.195km)の4分の1の距離ですから,10.54875kmと言うことになります。

前の日の午後2時頃,札幌を出発しました。泊まるところは美瑛町ルベシベのペンションジャガタラです。

今年は岩見沢から桂沢湖を通り,途中から道道135号美唄富良野線で富良野に抜けるルートを取りました。大半が山の中で信号がなく快調に運転できます。緑がきれいです。

写真1 国道452号沿いにある三段滝

滝は芦別川本流にかかっています。この付近は白亜紀の上部蝦夷層群が広く分布しています。三段滝はそのうちの砂岩層が形成している滝で,地層の走向は北北西−南南東で上流に20°ほどで傾斜しています。

写真2 「マムシ注意」の表示

この滝の下流2.3kmの所にマムシ沢という沢があります。三段滝の遊歩道にはいたるところに「マムシ注意」の黄色い表示があります。写真付きです。

写真3 富良野市清水山の空知川パークゴルフ場

滝里ダムができて国道38号のルートが変わり,町道になった先にパークゴルフ場があります。まだ花が開いていませんが,ユウリンタンポポ(別名エフデギクまたはロスケタンポポ)の群落です。

写真4 富良野市ぶどう果汁工場付近から見た十勝連峰

雪が残っているし雲もかかっているので分かりにくいですが,中央やや奥で山腹から噴煙を上げているのが十勝岳です。右の一番高い三角の山頂は,多分,富良野岳でしょう。

写真5 美瑛町ルベシベのペンションジャガタラ前から見た大雪山

右の一番高い山が旭岳です。山腹が大きくえぐれています。

このペンションは,実に眺めよいところにあります。十勝連峰がほぼすべて見え,トムラウシ山の独特の山容,そして大雪連峰までが見えます。宿の前の道路を少し南に歩くと芦別岳が見えます。

写真6 ペンション裏庭の夕日

きれいな夕焼けは見れませんでしたが,柔らかな空気の夕方でした。

翌朝,美瑛町付近は濃い霧に包まれました。日が昇ると霧は晴れて,雲はあるけど良い天気になりました。風が涼しく気持ちよい天気です。

朝7時に朝食を取り8時前に会場へ向かいました。この会場は駐車場が広くて車を駐めるのに苦労しないのが良いです。

霧は晴れ暑い日差しになりました。タイムは1時間15分。去年より大分落ちましたが,それなりに楽しく走れました。練習不足です。

帰りは温泉を探して,まず天人峡温泉に行ってみました。寂れていて温泉につかる気分にならなかったので,旭岳温泉に向かいました。旭岳ビジターセンターの向かいにあるホテルベアモンテで湯につかりました。男湯は完全貸し切り状態で,出るまで私一人でした。無色透明味無しのきれいな湯でした。

写真7 旭岳

旭岳ロープウェイ駅まで行ってしまうと,姿見の池などがある高まりで山の上半分しか見えなくなります。これは,駒止滝付近の道路から撮影したものです。

旭岳は3万年前に大爆発を起こした御鉢平カルデラの西南西にあり,1万年前〜2万年前に活動を開始し,二千年以上前に山体崩壊を起こし岩屑なだれが発生しました。崩壊源が山体を大きく抉っている地獄谷で,岩屑なだれ堆積物は姿見の池や夫婦池などの地形をつくり,末端は旭岳温泉付近まで達しているとされています。

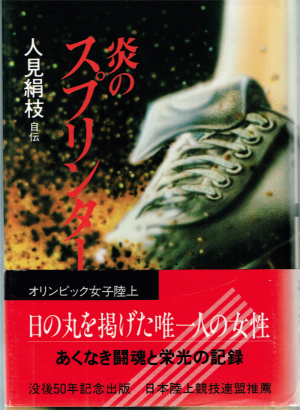

本の紹介:炎のスプリンター ― 2016/06/14 16:11

炎のスプリンター 人見絹枝自伝。1983年2月,山陽新聞社。(織田幹雄,戸田 純 編著)

2016年6月2日にNHKBSプレミアムで,人見絹枝を紹介した番組がありました。司会の一人が歴史学者の磯田道史氏,出演は中村桂子氏(生命誌研究者),高野進氏(東海大学教授:400m日本記録保持者)などでした。

この番組に刺激されて人見絹枝の自伝「炎のスプリンター」を読みました。

この本は,主に1929(昭和4)年5月に平凡社から出版された「スパイクの跡」と1931(昭和6)年2月に出版された「ゴールに入る」(一成社)の主要部分を採録したものです。

人見絹枝と言えば,何と言っても1928年の第9回アムステルダム・オリンピックでの800m決勝レースが有名ですが,この本を読むと,最後の直線で2位に上がったあとのことは覚えていないと言います。そして,ゴールして倒れた人見を助けて三段跳びの所まで運んだのが,この大会の三段跳びで優勝した織田幹雄と4位になった南部忠平だったのです。この時,人見は21才でした。

後半は1930年9月にチェコのプラハで開かれた第3回万国女子オリンピックに5人の若手と一緒に参加し,400mリレーで4位に入り帰国するまでの記録です。選手の選抜から合宿,遠征費の調達までを行っています。

選手として優れていただけでなく,女子スポーツを発展させたいという熱意を強く持っていたことが分かります。

最初に述べたNHKの番組で有森裕子氏が涙を流しながら,いろいろ教えて欲しかったと言っていました。人見,有森の二人のオリンピック銀メダリストは,同じ岡山の出身です。

人見絹枝が多くの人に慕われ,また尊敬されていたことが,番組からもこの本からも良く分かります。

応用地質学会北海道支部 研究発表会 ― 2016/06/22 15:56

2016年6月17日(金)午後1時から5時30分まで,寒地土木研究所で表記発表会が開かれました.正式名称は,「平成28年度 日本応用地質学会北海道支部・北海道応用地質研究会(共催:物理探査学会)合同研究発表会」です.

全部で11件の発表がありました。

更新統〜完新統の層序が1件,トンネルに関わるものが3件,有害金属処理が1件,地すべりなどの斜面崩壊に関するものが3件,ミュー粒子探査が1件,その他が2件でした.

二つの発表を紹介します.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

山崎 秀策・岡崎 健治・倉橋 稔幸・伊東 佳彦(寒地土木研究所):新第三紀中新世火山岩類地山におけるトンネル変状の岩石学的解析

トンネル変状の中には,トンネル施工時において掘削に伴う変位量の変化や膨張性の判定では問題がなくても中長期的に継続して進行する変状(時間依存性変状)がある.

延長約3km,最大土かぶり330mのトンネルで,時間依存性変状の原因を岩石学的に解析した.地山強度比は最大土かぶり部でも40以上で塑性変形が生じる条件にはない.

時間依存性変状が発生した区間の地質は,弱変質安山岩の塊状溶岩・自破砕状溶岩である.

変状は,トンネル掘削から2ヶ月後にインバートコンクリートに10cmの盤膨れが発生した.

変状が発生した区間では広域的な熱水変質により,黄鉄鉱や白鉄鉱の硫化鉱物,スメクタトのような膨潤性粘土鉱物,石膏や鉄明ばん石と言った硫酸塩鉱物が検出されている.

時間依存性変状は次のような過程で発生したと考えられる.

(1)トンネル掘削により緩み域が発生し地下水が浸透して,硫化鉱物の酸化分解と酸性水が発生する.

(2)酸性水により岩石組織を拘束していた炭酸塩鉱物が溶脱して空隙ができる.

(3)地下水による粘土鉱物の膨潤と石膏などの硫酸塩鉱物の形成による体積増加が発生する.

(4)この過程を繰り返すことにより,局部的な地山の脆弱化が起こり変状が発生する.

伊東佳彦((国研)寒地土木研究所),岡﨑健治((国研)寒地土木研究所),大日向昭彦(北海道開発局),倉橋稔幸((国研)寒地土木研究所),丹羽廣海((株)フジタ),村山秀幸((株)フジタ),笹谷輝勝((株)フジタ):弾性波探査による供用トンネルの地山診断・評価技術の研究

最近,供用中のトンネルで長期にわたり変状が進行する(時間依存性変状)例が発生している.そこで,建設直後のトンネルと実際に時間依存性変状が生じたトンネルを試験地として弾性波速度による評価手法の適用性等について研究した.

トンネル深部の新鮮岩に比べ,トンネル近傍での弾性波速度が16〜25%低下すると補修が必要になると判断された.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

掘削したばかりのボーリングコアの観察で健全に見える場合でも,1週間ほどおいて観察すると劣化している箇所があるようであれば「時間依存性変状」が発生する可能性を考える必要があるようです.

やっかいなのは,膨潤性粘土鉱物の含有量や地山強度比など,これまで示された指標が適用できないことです.実務としては,時間を少しおいてコア観察を行い,怪しいと思ったら必要な岩石学的な試験を実施することでしょう.その場合,薄片観察とX線解析は必須です.