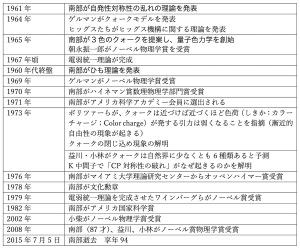

本の紹介:輝山 ― 2022/01/17 20:34

澤田瞳子、輝山。徳間書店、2021年9月。

江戸後期、弘化年間(1840年代後半)、江戸から石見国大森銀山にやってきた中間、金吾が見て経験した銀山の様子を描いた小説です。

異常出水、縦坑への落下、そして「よろけ」。鉱山町独特の厚い人情。背後にある政治的な動き。

私が地質学鉱物学科に移行し大学3年で最初に入った調査地が渡島半島西海岸の上ノ国町でした。約1ヶ月の地質調査の後半の宿が、上ノ国町の鉱山の宿舎でした。そこで夕食時に進められたのが、鉱夫の人たちが「バクダン」と呼んでいた焼酎のビール割りでした。

4年の卒論では青森県西目屋村の尾太鉱山を調査しました。鉱山の宿舎に寝泊まりし野外調査や鉱内の観察を行いました。

鉱山は山深い場所にあるのが一般的ですが、鉱山に関わる人たちは、地質調査、探査、機械、電気、化学など様々な分野の人が働いています。当然、採掘に関わる人たちが一番多いです。これらの人たちが醸し出す独特の雰囲気が鉱山町にはあるように思います。

時代は異なりますが、この小説は非常に上手に鉱山町の雰囲気を伝えていると思います。

トンガの大規模火山噴火 ― 2022/01/20 15:54

2022年1月15日にトンガで大規模な火山噴火が起きました。海底でのカルデラ噴火です。

自身の覚書として調べたことを記します。

図1 太平洋プレート

(Alataristarion - File:Tectonic_plates_boundaries_detailed-en.svg, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39979566による)

オーストラリアの東のトンガ−ケルマディック海溝が直線状であるのがよく分かります。伊豆マリアナ海溝の北半分も直線状で、よく似た海溝です。

・サモアからトンガを通りニュージーランド北島に至る直線状の海溝・トラフがあります。トンガ・ケルマディック海溝とその南に連なるヒクランギ・トラフです。トラフというのは舟底型をした、やや幅が広くて細長い海の凹みです。南海トラフが有名です。海溝やトラフは、プレートの沈み込み帯にできます。

図2 大規模噴火を起こしたフンガトンガ島の位置

(グーグルアースに加筆)

トンガの東には、北のサモアから南南西に延びる直線状のトンガ−ケルマディック海溝があります。トンガの首都ヌクアロファのあるトンガタプ島などは、更新世の安山岩質火山活動で形成されました。トンガ−ケルマディック海溝や伊豆小笠原マリアナ海溝では、火山島と海底火山からなる海洋島弧が形成されています。海洋島弧では、玄武岩だけでなく流紋岩も大量に噴出します。今回の噴出もおそらく流紋岩マグマと思われます。

・トンガ付近の海溝は、ほとんど直線です。これは、沈み込むプレートの傾斜が急だからです。千島列島−北海道や東北日本の海溝と形が違います。日本列島は、花綵(はなづな)列島とも言われるように垂れ下がったような形(弓形)をしています。リンゴを二つに切ると切れ目は直線になりますが、食べやすいようにと斜めに包丁を入れると弓形になります。つまり、沈み込むプレートの角度によって海溝系の形が違ってきます。このような違いができるのは、一つは沈み込むプレートの年代が関係しています。古いプレートは冷え固まって密度が大きくなっているので、突っ込むようにマントルへ沈んでいきます。新しいプレートは、温度が高く密度が小さいので逆に浅い角度で沈んでいきます。このトンガ−ケルマディック海溝が直線状になっているのは、それだけでは説明できないように思います。同じような直線状の沈み帯は、房総沖から小笠原諸島までの伊豆・マリアナ海溝の北の部分です。

・プレートが沈み込むと、ある深度でマグマ(液体)ができ、これが浮上してきて火山ができます。日本では東北日本であれば奥州山脈付近に火山ができます。トンガ付近では、急角度でプレートが沈み込んでいるのと島が十分成長していないため海溝からあまり遠くない海底(背弧海盆:日本海に相当)に火山ができます。

・地球上で火山ができている所は、アイスランドのようなマントル物質の湧き出し口(海嶺)、ハワイのようなホットスポット、そして日本列島のようなプレートの沈み込み帯です。前二つの火山は、流動性の高い玄武岩質の溶岩を出すのであまり危険はありません。沈み込み帯では、粘性の高い安山岩質あるいは流紋岩質のマグマが出てくるので爆発的な噴火になります。その典型がカルデラです。

・今回噴火したフンガトンガ島は、水深1,500m付近の海底から立ち上がった円錐台形の火山の頂上のカルデラです。このカルデラ内の北東にフンガトンガ島、北西にフンガハーパイ島がハの字に分布しています。これらの島の南東側で噴火が起きたと推定されています。

余談ですが、2021年8月13日に大規模な噴火をして大量の軽石を放出した福徳岡ノ場は、伊豆マリアナ海溝に沿った火山列の火山です。

・2015年12月24日以降に取得されたグーグルアースを見ると、フンガトンガ島とフンガハーパイ島の間に火口があり陸続きになっています。この火口は、2015年の噴火で形成されました。

図3 フンガトンガ島とフンガハーパイ島

(グーグルアースに加筆)

本の紹介:南部陽一郎物語 ― 2022/01/26 19:49

中嶋 彰、早すぎた男 南部陽一郎物語 時代は彼に追いついたか。講談社ブルーバックス、2021年10月20日。

2008年に小林 誠氏、故益川敏英氏とともにノーベル物理学賞を受賞した故南部陽一郎氏の伝記です。

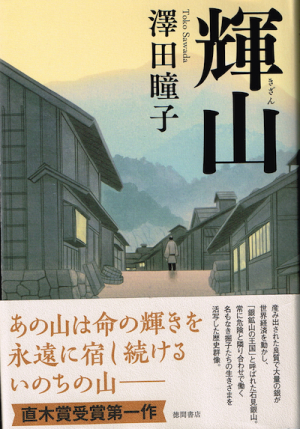

下の表に南部の輝かしい1960年代の業績を示しましたが、ノーベル物理学賞を3回受賞してもおかしくないほどの業績をあげています。

『南部をリスペクトしてやまない益川は、このあと折りに触れて、「南部先生は日本が生んだ最高の物理学の巨匠。湯川先生や朝永先生以上だ」という見解を口にしている』(本書248ページ)。「このあと」というのは、1978年夏に日本で開催された高エネルギー物理学国際会議の後ということです。

『南部とほぼ同じ時代を生きた米カリフォルニア大学バークレイ校の理論物理学者ブルーノ・ズノミは「南部の研究はつねに我々より10年先んじている。そこであるとき、南部を理解すれば他人より10年先んじられる、と思いついた。しかし南部をやっと理解したと思ったらもう10年の時が経っていた」と絶妙な南部観を科学雑誌で披露している』(本書251ページ)。

表 1960年以降の南部陽一郎

そして、何よりも日本と世界で多くの有能な後輩を育てたこと功績は大きいと思います。さらに、92才で流体力学を応用して宇宙を論じるという研究を国際シンポジウムで発表しています。生涯、現役の物理学者として生きたのです。

読み物としても非常に面白いので、苦労しないで読み進められると思います。

技術講習会:見えない地下を診る ― 2022/01/30 08:32

物理探査学会、見えない地下を診る−驚異の物理探査。幻冬舎ルネッサンス新書、2022年1月26日。

2022年1月28日(金)午後1時半から、ほぼ17時まで表記講習会がリモートで開かれました。主催は、北海道地質調査業協会、日本応用地質学会 北海道支部、北海道応用地質研究会、物理探査学会で、参加者は48名でした。

講演者とタイトルは下のとおりで、それぞれ約1時間でした。

茂木 透 氏(北海道大学名誉教授):地球の診断

鈴木敬一 氏(川崎地質株式会社):社会に貢献する物理探査

志賀信彦 氏(三井金属資源開発株式会社):地下を診る方法

講演した三人の方は、上に示した本の執筆者です。講演の内容は「見えない地下を診る」を買って読んでもらうことにして、印象に残ったことを列記します。

1) 物理探査には受動的方法と能動的方法があります。建設工事でよく使われる屈折法弾性波探査は、発破などで地面に振動を与えてそれを観測するので能動的方法です。これに対して、磁気探査や重力探査は、自然が発する信号を捉えて開析するので受動的方法になります。

2) 物理探査で得られる物性は、地山を構成する鉱物粒子とその間隙を満たす水や空気の物性を合算したものとなります。鉱物粒子の弾性波速度は、4〜6km/secであるのに対し、間隙流体では1.5km/secほど、空気であれば0.3km/sec程度になります。

3) 電気比抵抗は、1m当たりの抵抗値で、電気の流れにくさを表します。地下水では5〜1,000Ωm、海水は0.3Ωmほどです。粘土が多いと、電流が粘土粒子表面のイオンを伝わって流れるので比抵抗は小さくなります。

4) 富士山は、868年の貞観噴火、1707年の宝永噴火があります。富士山周辺40kmと深さ40kmの比抵抗構造が求められています。熱水の流路やマグマ溜まりなどが推定されています。

5) 淀川堤防のS波速度分布と比抵抗分布を組み合わせて安全性評価が行われています。S波速度が遅く(締まりが悪い)、比抵抗が高い(砂っぽい)ところが危険領域と判定出来ます。歴史的構造物なので、秀吉の時代から次第に嵩上げされてきた様子も診ることができます。

6) 沖縄の歴史は、弥生時代から平安時代にかけての遺跡が少ないです。沖縄の普天間基地が返還された場合、この空白が埋められる可能性があります。その場合、物理探査が有用です。また、不発弾処理や土壌汚染調査にも物理探査を使うことが考えられます。

7) 物理探査は逆問題の答えを得ることです(逆解析)。地下の弾性波速度分布が分かっている場合、弾性波の伝播時間を求めることができます。これが順解析です。しかし、弾性波探査では弾性波の伝播時間から地下の弾性波速度分布を求めることになります。つまり、逆解析を行っているのです。

8) 月の内部で起こっている月震をつかってS波トモグラフィー解析を行っています。それによると、深度250〜400kmの所にトリウム崩壊熱により温度が高いと推定される低速度域があることが分かっています。

物理探査学会のホームページの左上に「図解 物理探査 電子ブック」があります。HTMLなのでブラウザで見ることになりますが、非常に参考になる図書です。上に示した本と一緒に読むと理解が深まると思います。