講演会:遺跡からわかるヒトと自然環境の関係 ― 2019/05/20 18:15

2019年5月18日(土)午後3時20分から午後5時過ぎまで,札幌市資料館で北海道自然保護協会の公開自然保護講演会が開かれました.

講演者の高倉 純氏(左)と北海道自然保護協会の在田一則会長

高倉 純氏(北大埋蔵文化財調査センター):

遺跡からわかるヒトと自然環境の関係

札幌の遺跡の話から始まって最後は現生人類がどのようにシベリアなどの極地にまで拡散していったのかという話でした.非常に濃い内容の話でした.

札幌市内には約500箇所の埋蔵文化財(遺跡)包蔵地があります.札幌市では埋蔵文化財包蔵地を地図にしています.北大構内も包蔵地で,その西の競馬場付近から北北東に包蔵地が並んでいます.

*注1)この遺跡の分布は,新川で切られる前の琴似川の流路にほぼ相当します.

*注2)札幌市の埋蔵文化財包蔵地は以下のウェブサイトで見ることができます.

( http://www.city.sapporo.jp/ncms/kankobunka/maibun/toriatukai/map2/houzoutimap-2.html )

遺跡は開発との矛盾を抱えていますが,森町の鷲ノ木遺跡のように道央自動車道が遺跡にぶつかったため,その下をトンネルで通るように縦断線形を変更した事例もあり,共存の試みもなされています.

2018年9月6日に北海道胆振東部地震では苫小牧で噴砂が生じました.地震による噴砂は遺跡発掘で出てきます.北大西門地点の遺跡では,約1,000年前の噴砂跡が出てきました.出土した土器から,この噴砂は擦文期(始まりは西暦700年頃)以降で樽前 a テフラ(1739年)の降下前と特定できました.また,竪穴住居跡が川側に変形している事例も確認されています.

北海道の文化区分は本州と異なっています.北海道では3万年前の旧石器文化が見つかっています.1.5万年前から2.5千年前までは縄文文化期で,この文化区分は本州と共通です.その後の文化は,本州では弥生文化ですが,北海道では2.5千年前〜1.3千年前までは続縄文文化になり,1,300年前頃から擦文文化の時代です. 北海道では稲作文化が取り入れられませんでした.800年前くらいからアイヌ文化となります.

札幌市内の遺跡は縄文時代は台地上に多く,続縄文文化期になると扇状地へと進出してきます.そして,擦文文化期には低地で鮭を採る施設が発掘されます.北大恵迪寮の新築時やエルムトンネルの建設時に出たものがあります.低地での鮭漁は本州との交流のためと考えられます.

パレオアジア文化史学という分野があります.ホモ・サピエンスがどのようにアジアへ拡散し,定着していったのかを明らかにすることが目的です.

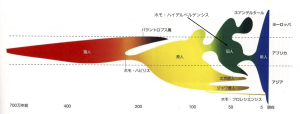

現生人類の元は700万年前に遡ります.そして,50万年前のホモ・ハイデルベルゲンシスからネアンデルタール人とホモ・サピエンス(現生人類)が派生します.芸術や装飾品を生み出したホモ・サピエンスは全世界に拡散していきます.

モンゴルでの発掘では4万年前の遺跡から狩猟採集生活を示す様々な遺物が発見されています.6万年前頃にはシベリアにも現生人類が棲んでいました.一方,アルタイ山地にネアンデルタール人が棲んでいた証拠があり,5~6万年前にはアルタイ地方のデニソワ洞窟からデニソワ人の骨が発見されました.

このような極寒の地に拡散して行くなかで,毛皮をパーツに分けそれを縫い合わせる衣服が発明されました.3万年前には北緯70゚付近で生活していたことが明らかになっています.

図 人類進化の一つの見方(猿人~新人)

(「人類歴史年表」から:http://www.eonet.ne.jp/~libell/jinrui.html)元図は,馬場悠男 編,2005,「人間性の進化 700万年の軌跡をたどる」.別冊日経サイエンス,p5.

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://geocivil.asablo.jp/blog/2019/05/20/9074941/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。