講演会:子どもたちのために、変えよう公教育のあり方〜先生たちの働き方から ― 2025/04/01 10:29

2025年3月22日(土)午前10時から12時頃まで、表記講演会が開かれました。主催は船橋市の保護者の方々です。会場は船橋市勤労市民センターで、同時にzoomで配信されました。

講演は下の二つでした。

・西村祐二氏(岐阜県立高校教諭)

:どうなる4月からの学校現場・・・先生の長時間労働で子どもたちが危機に 〜最新の国会審議を踏まえつつ〜

・公立中学校教諭:

船橋の中学校の現状

講演の概要を記します。

<西村祐二氏>

西村氏の略歴は次のようです(講演会のビラから)。

2016年に「斉藤ひでみ」名でSNS発信を開始。

以降、記者会見やオンライン署名、書籍等で働き方改革や校則の問題などを訴え続ける。2019年、変形労働時間制が国会にかけられたのを機に、匿名でなく実名で活動することに。異色の現役高校教師。

今回の講演内容は下の4つです。ここでは、❹については省略します。 図は、西村氏の当日配布の資料からです。

❶ 学校現場の現状

❷ これまでの活動

❸ 背景にある給特法の問題

❹ 政治状況と今後の見通し

まず、教員の状況です。

1ヶ月の平均残業時間は、

小学校で82時間

中学校で100時間

高校で81時間

です。

このなかには、持ち帰り仕事や休憩時間中の労働を含みます。一般的に過労死の可能性のある残業時間は、80時間とされています。

その結果、何が起きているかというと、全国で精神疾患による休職者が7,119人(2023年度)、教員採用倍率が小学校2.2倍、中学校4.0倍、高校4.3倍と過去最低となっています。教員が過去最多の4,739人不足しています(全日本教職員組合の調査。2024年10月1日時点)。

学校ではクラス担任が決まらないという事態になっています。

さらに、教員の約6割が授業の準備が十分できない、7割がいじめを早期発見できているか不安に感じる、と言っています。

教員の過労死認定件数は、2015年度から2023年度の9年間で62件です。平均すると年間7人弱です。在職中の教員は、年間約500人が亡くなっています。いろいろな統計を考慮すると、このうち1割、50人が過労死と考えられます。

次に給特法の問題点です。

給特法というのは、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称です。基本的に公立の小学校、中学校の教員には残業代を出さない代わりに基本給の4%の特別手当(教職調整額)を出すと言うものです。

この制度ができた1971年当時、教員の残業は月平均で約8時間でした。これを根拠に4%の上乗せが決められました。2019年12月に給特法が改定され、変形労働時間制が導入されました。この制度は、繁忙期(年度初めなど)の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期(夏休みなど)の所定労働時間を短くすることで、年間で見た労働時間を短くしようとするものです。

図1 教員の変形労働時間制が何をもたらすか

給特法は次のように定めています。

(1) 教育職員には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

(2) 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

(3) 特地勤務手当、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。

(4) 教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

(5) そして、時間外手当は払わない、残業は命じないとなっています。

問題は下の図2のように整理できます。

図2 給特法の問題の要点と弊害

・自発的勤務は「やらなくてはならないもの」だけど命令ではない

・「勤務」だけど「労働」ではない

・残業は自己責任である

労働基準法では次のようになっています。

(1)第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間につい て四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除 き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(2)第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合において は少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時 間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(3)第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休 日を与えなければならない。

(4)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により 労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、通常の 労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上、五割以下の範 囲内で割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して 労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合において は、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増 賃金を支払わなければならない。

このように、給特法が労働基準法の割増賃金規定を適用除外としたことで労働基準法の重要規定がことごとく骨抜きになっています。

現在、教職調整額を10%とする案が出されていますが、現在の給特法を廃止して労働基準法を適用するしか、状況を変える方法はないと考えます。

図3 給特法改正を

<公立中学校教諭>

中学校で国語を担当しています。船橋市の中学校の現状と先生の働き方について話します。

教師の正規の勤務時間は1日当たり7時間45分、週に38時間45分、月に155時間です。しかし、実態は次のようです。

------------------------------------------------------------------------------------------

■一般的な通常の勤務(1日当たり11時間15分、週に56時間15分、月に22 5時間)

6時45分に出勤

午前中4時間授業、給食1時間、午後2時間授業

16時00分〜18時00分 部活

■2時間45分の時間外勤務(週13時間45分、月55時間)

不登校児への対応 不登校児は各クラス3〜4人

家庭訪問

授業準備 50分は必要

テスト作成 8時間

採点 10時間

生徒指導

親への連絡 1時間になることも

+その他に

指導案作成 20時間

学期末成績処理 10時間

通知票・内申書作成

総計 月75時間

+土曜・日曜の部活動=総計月95時間

+昼休みの勤務=総計月100時間

------------------------------------------------------------------------------------------

この結果、何が起きるか。

教師の休職・退職・過労死、教師希望者の減少、教師不足が起きます。

そして、2クラス同時授業を行ったり、体育の教師が社会科を教えたり、1クラス39人で5クラスとなったりします。教師が不足しているため、子ども一人一人に対応するための少人数指導員が担任になったりもしています。

被害は生徒に及びます。

学力の低下、授業中落ち着かない生徒、問題行動の発見の遅れなどが発生します。

教師としては「先生、分かったよ!」の笑顔が見たいです。

令和6年度 研究調査委員会 ― 2025/04/07 11:22

日本地すべり学会北海道支部及び北海道地すべり学会の研究調査委員会が2025年3月6日(木)午後3時から午後5時15分まで寒地土木研究所で開かれました。私はzoomで視聴しました。

二つの講演がありました。

1)話題提供:「平成30年北海道胆振東部地震によって発生した降下火砕堆積物からなる自然斜面の崩壊とその工学的考察」 川村 志麻氏(室蘭工業大学)

2)話題提供:「風化によるカーテン状ハロイサイトバンドの形成機構:水文過程と鉄の挙動に着目して」 福井 宏和氏(北海道大学)

3)討論; 「テフラ層すべりのメカニズムについて」

<川村志麻氏>

地盤工学会北海道支部では2004年に「実務者のための火山灰土」、2011(平成23)年に「実務家のための火山灰質土」を出版しました。

2016年〜2025年にかけて北海道土木技術会・土質基礎研究委員会で川村が中心となって火山灰質土の研究を進めてきました。2017年〜2021年にかけて地盤災害を研究する石川(達也)委員会が活動しました。

火山灰質土は、力学的特異性を持ち、実務の設計や施工で困難な土質で、泥炭とともに特殊土とされています。浸透現象に関わる工学的評価が難しく、地盤材料としては破砕性が問題となります。工学的には長期的な変状が発生します。

地震による火山灰質土地盤の斜面崩壊が多く起きています。

全国的には2008年岩手宮城内陸地震での荒砥沢地すべり、2011年東北地方太平洋沖地震での斜面崩壊、2016年の熊本地震での阿蘇周辺での斜面崩壊などがあります。

北海道では、1968年の十勝沖地震、1993年の釧路沖地震、同じ年の北海道南西沖地震、1994年の北海道東方沖地震、2003年の十勝沖地震、そして2018年の胆振東部地震などで火山灰質土での斜面崩壊が発生しています。

火山灰質土は、粗粒度と粘性土があります。破砕性があり粘着力が弱く危険側になります。セメンテーションの効果は期待できません。風化程度の評価としては、N値やQc値、せん断強度が使えます。地域性の解明は本質的な問題です。

胆振東部地震で発生した斜面崩壊の一つの事例を紹介します。厚真町の日高幌内川の岩盤地すべりの下流で発生した表層すべりです。

厚さ3mほどのすべりで、樽前dテフラが赤褐色で著しく発泡した軽石を含むPR層、粘土化して含水比がほぼ200%を示すVY層、灰色のPG層が認められます。強熱減量はVY層>PR層>PG層の順で、VY層にはハロイサイトが含まれ、PG層にはやや含まれています。PR層はハロイサイトを含んでいません。

現地でテンシオメーター(土壌水分計)による測定を行いました。含水比はVY層が最も大きな値を示しました。

一面せん断試験では、テフラの粒子が破砕され水が排出されて、せん断強度が大幅に低下することが分かりました。

盛土の模型をつくって振動によってどのような変形が起こるか、間隙水圧がどうなるかを測定しました。600ガルで細粒土分が4%増加し、φが8°低下しました。初期含水比が高いほど粒子が破砕しやすいことも分かりました。

<福井宏和氏>

胆振東部地震で崩壊した樽前d2テフラ(Ta-d2)には、カーテン状のハロイサイトバンドが形成されています。このバンドは化学的な過程で形成され、地下水の供給量が異なったために液相中の二価の鉄の濃度が異なり形成されたと考えました。

樽前d2テフラは三層に分けられます。上から

BP:鉄酸化物によって赤色を呈する層

WP:ハロイサイトを含む層 三次元的に波打った火炎状構造塑示す

GP:未風化の軽石からなる灰色の層

ケイ素の溶脱が少ない深度の直下にハロイサイト層が存在しています。透水性はWP層が低く、保水性はGP層が低くなっています。

浸透流解析を行いました。層の境界に凹凸があるモデルと無いモデルで行いました。

当初から層の境界がへこんだ部分では、地下水の浸透が大きく、火山ガラスからのシリカの溶脱が進み、鉄水酸化物が形成されやすくなります。へこんでいない部分では、水の浸透が少なく滞留時間が長くなり、溶存酸素濃度が低くなって液層中の鉄は酸化されずに二価のままで残ります。その結果、ハロイサイトが形成されます。

<感 想>

福井氏の話は、粘土化学と水岩石反応の知識が無いと十分理解できません。現地での観測、各種機器を使っての分析、浸透流解析によって円錐状あるいは斑点状のハロイサイトバンドの形成過程を明らかにしています。

福井氏の博士論文の要約は、「京都大学学術情報レポジトリ」で見ることができます。

化学的風化については、千木良、災害地質学ノート(2018年5月:近未来社)の86-106頁に詳しい説明が載っています。

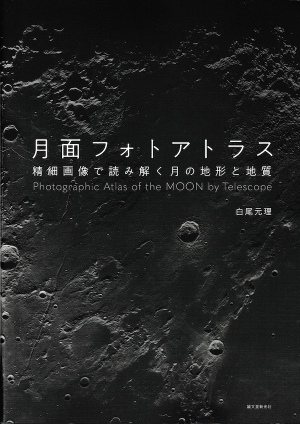

本の紹介:月面フォトアトラス ― 2025/04/08 17:48

白尾元理、月面フォトアトラス 精細画像で読み解く月の地形と地質。誠文堂新光社、2025年2月。

口径35cmの望遠鏡で撮った月の写真集です。

月齢別の月面写真、地域別の月面写真が載っています。地球から、ここまでの写真が撮れるのかとビックリです。

月の地名の読み方、月を見るための機材、さらに月を知りたい人のために、という文章もあります。

NASAが2009年に打ち上げ、現在も月を周回しているルナー・リコネサンス・オービター(LRO)が撮影した月の画像を見る方法も書かれています。

この本については、石渡 明さんが「日本地質学会 News 2025年3月号、3p」で詳しく紹介しています。

紹介:土木學會誌 特集 土木と芸術、2025年4月号 ― 2025/04/13 15:42

土木學會誌 特集 土木と芸術、2025年4月号

京都の三条大橋です。広重の東海道五十三次の終点で、ネットで探せば広重の絵を見ることができます。

なかなか読み応えのある特集です。

特に、中井 裕氏と倉方俊輔氏の対談は面白いです。芸術と批評、土木は批評がなく建築には批評がある、土木は自然が相手である故に建築のように空間を支配しきれない、建築は経済とのバランスの上にあり時代の流れで用途が変わるという、はかなさがある、などなど。

源流を辿れば芸術も土木も建築も一緒なのかもしれない、そして、受容者の言葉を制作者にフィードバックするという意味での批評が、建築や土木で必要です。音楽評論家の岡田暁生氏の考えと景観工学を専門とする中村良夫氏の考えが一致します。言葉にすることによって風景が風景になります。

耐震工学の高橋良和氏の『私は自戒を込めて、現状を「防災の暴力」と呼んでいる』という言葉は重いと感じます。

その他、土木と音楽、土木とお笑いなど、そのほかにも興味深い記事があります。

Hahaの書 ― 2025/04/26 17:28

NPOいわき放射能市民測定室たらちね が作成した小さな本です。

防災、こころ、子どもの三つの章に分けて「被ばくから こころとからだを守る」にはどうしたら良いかが、具体的に書かれています。

Hahaの書 被ばくから こころとからだを守る防災。認定NPO法人いわき放射能市民測定室たらちね、2025年3月1日。

Hahaの書の最初のページ

放射性物質は風に乗って拡散します。福島第一原子力発電所の事故では、南東から吹く風に乗って放射性物質が拡散しました。多くの人が、放射性物質が流れていった北西方向に逃げました。おそらく、親戚や知人がいる福島市に向かったのだろうと思います。

これからも原発事故は起こりえます。悲劇を少しでも軽くするために、多くの人に読んでほしい内容です。

この本の入手先を示します。↓