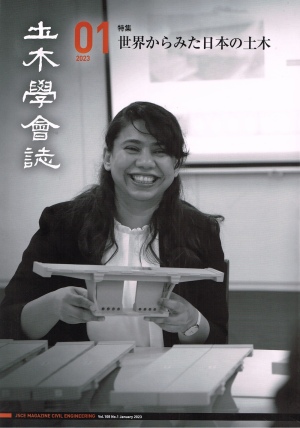

土木學會誌の2023年1月号 ― 2023/01/17 17:24

本号の特集は「世界から見た日本の土木」です。

表紙の女性はバングラデシュ出身のアリファ・イファット・ゼリンさんで、三井住友建設株式会社に勤める橋梁設計者です。2018年の第64回構造工学シンポジウム論文賞を受賞しています。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

最も印象に残った記事の概要を紹介します。このほかにも興味深い記事が載っています。

ドミニク・チェン氏:土木としてのコミュニケーション

コミュニケーションの地盤は、言葉の意味が通じているかという側面のほかに、共感・好奇心・互いに好感を持っているかといった情緒的な側面によっても構成されています。

能楽では共話という構造があります。一つの主語を二人が共有して片方が始めたフレーズをもう片方が完結させせるといったことです。共話によって両者に親密な感情が生じます。

パソコンやスマートフォンで見ている情報環境はアプリケーションですが、その裏側では目に見えない技術の構造であるアーキテクチャが働いています。このアーキテクチャに法律の強すぎる規制が組み込まれることにより利用者の正当な権利が阻害されることを改善するために、R.レッシグによってクリエイティブ・コモンズ(創造性の共有地)がつくられました。

共話や創造的なものを共有する精神で自らの創造性を他者に開き共有していくことを都市や社会のデザインに応用すれば、それぞれの人が持っている差異は抱擁する価値となるでしょう。

<感 想>

共話という言葉は初めて聞きました。しかし、考えてみれば、ある程度共通の知識がある人同士では、共話が常に行われているようにも思います。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

今、二人の地質技術者が山を眺めています。

A:あの斜面、なんか変だよね。

B:尾根のすぐ下に円弧状の急な斜面があるね。

A:うん、その下に沢みたいな地形が見える。それに地形がなだらかになっているよね。

B:よし。登って行って地形を確かめよう。

地すべり地形がどんなものかを知っている者どうしでは、一種の共話が成り立つように思います。斜面のどこをチェックすれば良いのか、共通の認識が成り立っています。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

チェン氏は、ある対談で「共話とは何かというと、日本語は主語がなくても会話ができることを指しています」と述べています。

< https://jnapcdc.com/LA/wellbeing/index.html >

共話というのは日本語の構造に根ざした意思疎通の方法なのだと思います。

久しぶりの札幌市の滝野すずらん丘陵公園 ― 2023/01/18 15:23

2023年1月15日(日)、本当に久しぶりに滝野公園で歩くスキーをしました。しばらく雪が降っていなくて、コースの雪面は少し堅い雪でした。朝10時の渓流口の気温はマイナス7.5度、12時の気温は5.4度でした。

写真1 滝野すずらん丘陵公園の渓流口の気温

朝10時でマイナス7.5度でした。下は堅い雪で、整備されたばかりの雪面はよく滑ります。時計は止まっています。

渓流口からスキーを履いて坂を登って約6kmコース(ノウサギコース)のスタート地点に着きました。

今回は、スケーティング用ではなく、底にギザギザのついた正真正銘の歩くスキー(フィットネス・スキー)を使いました。1994年に初めて札幌国際スキーマラソン大会に出て、50kmを7時間ちょっとで歩いたスキー板です。最近は、スケーティング用のスキー板では踏ん張りがきかなくて、特に登りでは苦労します。気楽にクロスカントリースキーをするには歩くスキーが一番ですが、下りでスケーティング・スキーの人たちにスイスイと抜かれるのはちょっと寂しい気もします。

この日は、スキーはよく滑りました。

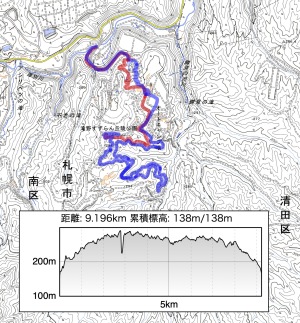

図1 今回歩いたコース

渓流口に駐車して橋の下から坂を登ります。スキーゲレンデの上の所の赤と青が交差している地点がスタート、ゴールです。GPS時計の距離は約7kmでした。

スタートしてから1kmほどの所にある展望台でソリゲレンデや藻岩山、手稲山、百松沢山などを眺め、また歩き始めました。あとは淡々と森の景色を楽しみながら歩きました。

写真2 展望台からの眺め

すぐ下はソリゲレンデです。遠くに見えるのが藻岩山で白く見える右側が「うさぎ平コース」、左が「からまつコース」です。

写真3 ノウサギコースの多分5km付近

この付近は、あまり日が当たらないためスキーがよく滑ります。コースにスキー・トラックが付いていないのが残念です。

クラシカル走法のための「2本の溝」は、スキー・トラックというのが正式の名称です(全日本スキー連盟スキー競技規則2022年版、<クロスカントリー>による:トレース、トレイルとも言うようです)。

スキー・トラックはスノーモービルの後ろに付けたコースカッターで着けます。

本の紹介:消された九州倭国の復権 ― 2023/01/19 10:36

左:佐々木慶三、消された九州倭国の復権 記紀の闇に光はあるか。丸源書店、2021年10月。

右:佐々木慶三、背徳と反逆の系譜 記紀の闇に光はあるか。丸源書店、2017年11月。

紹介が難しい「小説」です。

著者は、主に地すべりを手がけてきた地質技術者です。その著者がなぜ古事記、日本書紀の闇について述べているのか。この本を手に入れて、じっくりと読んでもらうしかないです。

「消された九州倭国の復権」が370ページ、「背徳と反逆の系譜」が274ページです。いずれもB5判の大きさで「小説」本としては大型です。

前書を書く動機となった著者の問題意識は「一体、古代日本の正史とは何か?」です。

後書では「読者はこの〔小説〕を読み、何故? どうして? と、懐疑の対象を好きなように広げていただければと願っている。一人一人が記紀の解読者になっていただきたい。<国家権力による記紀の解釈>を呑みこむほどに<普通市民の記紀の解釈>が膨大になった時、国家権力による記紀の独占は破られ、私たちはマインドコントロールから解放される」と記しています。

佐々木慶三氏は、北海道大学理学部・地質学鉱物学教室の第三講座(金属鉱床学:舟橋研究室)の出身で、私の1学年下になります。

丸源書店の中陣隆夫氏は東海大学海洋学部・海洋地質学の出身で、2021年4月に亡くなった星野通平氏の弟子です。2007年4月に「地球の体温をはかる サイラス・ベント号の太平洋航海記」(丸源書店)を出版しています。

なお、佐々木さんの二つの本は、アマゾンで買うことが出来ます。