学術フォーラム「「地球環境変動と人間の活動」 ― 2021/12/08 16:28

2021年12月上旬の講演会五連チャンの四つ目です。

2021年12月5日(日)13時00分から17時50分、オンラインで開かれました。

学術フォーラム「地球環境変動と人間活動―地球規模の環境変化にどう対応したらよいか―」が講演会のタイトルです。

プログラムは以下のとおりです。

総合司会

長谷部 徳子(のりこ)(日本学術会議連携会員、金沢大学教授)

開会挨拶

田近 英一(日本学術会議会員、東京大学教授)

趣旨説明

鈴木 康弘(日本学術会議連携会員、名古屋大学教授)

1.阿部 彩子(日本学術会議連携会員、東京大学教授)

完新世の環境変動

2.川幡 穂高(かわはた ほだか)(日本学術会議連携会員、東京大学名誉教授)

水環境を含めた地球表層環境の進化と人間社会への影響

3.中塚 武(名古屋大学教授)

気候変動と人間社会の歴史的関係から学ぶ―「変化」の速さに着目して

4.齋藤 文紀(よしき)(日本学術会議連携会員、島根大学教授)

デルタにおける環境変動

5.久保 純子(すみこ)(日本学術会議連携会員、早稲田大学教授)

東京低地の環境変動

6.川東(かわひがし) 正幸(日本学術会議連携会員、東京都立大学教授)

永久凍土分布域の土壌にみる環境変化

7.石井 励一郎(総合地球環境学研究所准教授)

生態系遷移と砂漠化―人間活動の影響

8.花崎 直太(国立環境研究所気候変動適応センター 室長)

水資源から見た気候変動の影響評価

9.西廣 淳(にしひろ じゅん)(国立環境研究所気候変動適応センター長)

生態系を活用した気候変動適応

10.三村 信男(茨城大学特命教授)

気候変動への適応と社会のレジリエンス構築

質疑・総合討論

(司会:齋藤 文紀・久保 純子)

閉会挨拶

春山 成子(日本学術会議会員、三重大学名誉教授)

幾つかの講演の概要を紹介します。

阿部 彩子氏:完新世の環境変動

気候の現在と将来について話します。

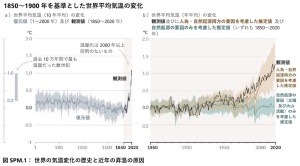

2011年−220年の世界の平均気温は、1850年−1900年の気温よりも1.1度高くなっています。気温は変動していますから2000年から2010年にかけて気温上昇が止まったといわれたことがありました。しかし、観測値は上昇を続けています。IPCCの第6次評価報告書では太陽活動や火山活動の自然要因のみを考えた場合は、ほとんど気温は上昇していないという推定値を示しています。長い時間で見ると300万年前−500万年前(前期鮮新世)には今と同じくらい暖かい時代がありました。

現在は間氷期ですが一つ前の間氷期は、12.5万年前から13万年前でした。このような気候の変動は、地球軌道要素、地軸の傾きや太陽の周りを楕円で回っている地球の軌道などによって起きています。

1.2万年前にヤンガードライアス事件というのがありました。北半球の氷床が解けて海水の濃度が薄まって海洋の循環が停滞したことが原因でした。

図1 世界の気温変化の歴史(左)と近年の昇温の原因(右)

縦軸は、1960年−1990年の平均からの偏差

(「IPCC 第 6 次評価報告書 第 1 作業部会報告書 気候変動 2021:自然科学的根拠

政策決定者向け要約(SPM) 暫定訳 2021 年 9 月 1 日版(文部科学省及び気象庁)」 より図SPM.1を転載)

川幡 穂高氏:水環境を含めた地球表層環境の進化と人間社会への影響

弔いをする生物はネアンデルタール人とホモサピエンスのみです。現代ホモサピエンスの脳容量は、1,350ccで、機能が高度化するとともにエネルギーを大量に消費するようになりました。

金星の表面温度は500度に達します。これに対して地球は生命が誕生できる温度で、太陽が暗かった初期地球でも全球凍結は起こりませんでした。これは水があったおかげです。水は、水分子が水素結合しているために第16属の水素化合物の中では異常に高い融点と沸点を持っています。

地球上の二酸化炭素は炭酸カルシウムの形で海に捕捉されています。二酸化炭素が増えて海洋が酸性化すると海洋生物の炭酸塩が溶け出します。さらに、温暖化すると炭酸塩の飽和度が下がり海洋の酸性化が住みます。

古第三紀の暁新世と始新世の境界の時代(Paleocene/Eocene:P/Eイベント;約5,600万年前)に急激な気温の上昇がありました。現在は、この急激な気温上昇の300倍の速さで温暖化が進行しています。

文明史的には1万3千年前に農耕が始まり、産業革命で熱を仕事に変換できるようになりました。現在の情報革命ではエネルギーを猛烈に使います。

純粋科学プラスアルファで社会に貢献することが求められています。

中塚 武氏:気候変動と人間社会の歴史的関係から学ぶ―「変化」の速さに着目して

樹木年輪を使うと数十年スケールの気候変動を明らかにできます。21世紀の現在と12−14世紀の相同性が見えてきました。

アジアの年輪データベースを使うことで、1,200年間分の気候変動を1年単位で把握できます。年輪の酸素同位体を使うことで気温と降水量が変動する時期に飢饉が起こっていることが分かりました。気温が上昇すると海水温も上がり水蒸気が大気に放出され湿度が上がります。大雨が降って大気から水蒸気が除去されるというサイクルが活発になります。大雨+多湿という環境になります。

平安末期、鎌倉末期そして現在の3つの時代は、似たような降水量と気温の変化を示しています。平安末期の1150年から1160年代前半は、保元の乱、平治の乱などが起きています。鎌倉末期の1300年代は南北朝が分立しています。「悪党」という言葉が文献に頻繁に出てくる時代です。

図2 中世日本における夏季気温の変動と飢饉・戦乱の見かけの関係

(縦軸は1960−1990年の平均からの偏差)

(中塚、2016、気候の変動に対する社会の応答をどのように解析するのか?― 新しい形での文理融合を目指した統計学的アプローチ ―、『気候適応史プロジェクト 成果報告書』1の図4を転載)

齋藤文紀氏:デルタにおける環境変動

全世界でデルタ地帯には5億人が住んでいて、7割がアジアとオセアニアに分布しています。海と陸の境界であり気候変動に対して非常に脆弱です。

約2万年前に海水面が約130m低下し、その後上昇します。8,000年前から6,000年前に海面上昇が停滞した時期がありました。この時期に河川によって海に運ばれた土砂が堆積してデルタが形成されます。ただし、波浪が卓越している沿岸域では沿岸侵食によってデルタは形成されていません。例えば、九十九里浜ではこの時期の堆積物は欠如しています。

デルタは人間活動の影響を受けます。黄河では森林伐採により運搬土砂量が増えデルタが成長しました。しかし、ダムが建設されることによって、7.5億トンあった土砂供給量が1.5億トンに減少しました。長江では4.7億トンの土砂供給量が1.3億トンに減少し、水深5−10mで海底侵食が起きています。メコンデルタでは砂利採取により土砂供給量が10分の1に減少しました。

ダムの放流は、河畔侵食を起こし荒い堆積物を運びます。

基礎データの収集とデルタに住む人たちの適応策を策定することが必要です。

久保 純子氏:東京低地の環境変動

東京低地は、東の上総台地、西の武蔵野台地に挟まれた低地で、東から江戸川、中川、荒川放水路、隅田川が東京湾に注いでいます。これらの河口部は、低地を干して土地を造った干拓地や海面より高く造成した埋め立て地になっています。人工改変前の東京低地の川は、2/3が利根川水系でした。

正倉院文書に721年の東京低地の地名が載っています。仲村、甲和、島叉などです。古墳時代になると浅草や柴又に人が住むようになります。

荒川を中心に分布している0m地帯は、地下水規制をしても地盤は戻らず、東京低地全域が浸水した場合2週間水が引かないと考えられます。

川東正幸氏:永久凍土分布域の土壌にみる環境変化

永久凍土地帯には、次の四つの土壌があります。

ジェリソルは、その下に永久凍土がある土壌で次のインセプティソルに変わります。

インセプティソルは、特徴が無く炭素の蓄積量が少ないのが特徴です。

エンティソルは、未熟土のことです。

ポドソルは、酸性化した土相が集積したものです。

シベリアで森林火災が起きるとハンモック状地形が不明瞭になるなど地形が変化します。被覆層が重要な役割をしています。

西廣 淳: 生態系を活用した気候変動適応

ニホンウナギ、メダカ、キキョウなどが減りつつあります。河川分断によって魚が遡上できなくなる、水田を乾田化させたり都市開発が進んだり、生物の住む場所がなくなるなどが原因です。

自然に根ざした解決策として生態系を活用した気候適応策があります。

印旛沼の流域は、台地とその斜面、谷地(やち:谷底面)などがあります。谷底面のかつて水田だった場所を湿地にして、台地の上の農地から流れてくる水、あるいはアオコが発生する谷地の水溜まりを浄化することを考えました。谷地は雨水を貯留する能力があり8-20%カットできます。湿地化することで50年前の草の種が残っていて復活しました。

谷地にソーラーパネルを設置する事例もあり、様々な事象が錯綜しています。しかし、自然環境を社会資本と考えて、社会を気候変動に適応させる資源として持続的に活用する時代になってきています。地学的・生物学的プロセス、農地の土と水の循環や手入れのされた森林、地域コミュニティといった里山的プロセス、そして社会・経済プロセスを通じて自然を社会共通資本として管理していくことが重要です。

この後、質疑応答と総合討論が行われました。

<感 想>

学術会議らしい多分野にわたる内容の講演会でした。

プログラムに名前の載っているなかで学術会議会員は田近氏と春山氏のみで、あとは連携会員あるいは会員でない人たちです。今後、さらに学際的な視点からの講演会や提言が出てくることを期待します。

地球環境の変動に対応するには、人工的な対応策、適応策を検討する際に自然を生かすことを考えるのが大事だというのが今回の合意点の一つのように思いました。