紹介:「地球惑星科学入門」 ― 2011/01/11 11:21

「地球惑星科学入門」は、大学初年時の地球惑星科学の教科書であると同時に学部学生の入門書・教養書として編まれたものです。構成は次のようになっています。

第 I 部 固体地球の構造と変動

第 II 部 地球の歴史と環境の変遷

第 III 部 大気・海洋・陸水

第 IV 部 宇宙と惑星

この本は、21世紀は環境の時代であり、「宇宙のなかのちっぽけな存在である地球で平和で満足した生活を続けていくためには地球の歴史と現状を知ることがきわめて重要」(本書「はしがき」)と言う視点で書かれています。

構成を見ると分かるとおり、高校地学の項目が網羅されていて地球惑星科学の入門書にふさわしい内容となっています。

例えば、第1章では地球の形、重力と地磁気として地球楕円体とはどういうものかと言うことが、まず初めに述べられています。続いてジオイドの概念、地磁気の偏角と伏角の説明があります。そして、第2章では地球の内部構造と構成物質について述べ、第3章では地球を作る鉱物と岩石について述べています。これらの基礎的な知識を得た上で、プレートテクトニクス、地震、火山の話に移っています。

このように、基礎的な知識を説明し、地球環境を考える上で必要な現在の地球惑星科学の到達点が手際よく述べられているのが大きな特徴です。地球上で起こっている様々な現象が我々の生活にどうかかわるかについても述べています。

地球について知りたいと思い地学を勉強する一般の人の疑問の一つに、「なぜ地球の話なのに宇宙の話から始まるのか」と言うのがあります。このような疑問に答える章があっても良いのではないかと思います。

このような疑問に答えるものとして「地球と生命の進化学 新・自然史科学 I 」(北海道大学出版会、2008)や「進化する地球惑星システム」(東京大学出版会、2004)があります。また、「地球の変動と生物進化 新・自然史科学 II 」(北海道大学出版会、2008)は地球の環境変化を考える手助けをしてくれると思います。

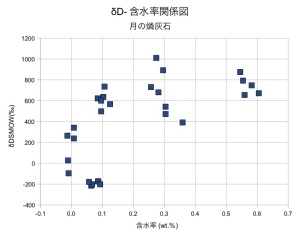

月の燐灰石中の水の由来 ― 2011/01/13 17:28

月の岩石の火山ガラスと燐灰石のなかに水が含まれていることは,これまで確認されていました.今回の発表では,地球ー月システムへの水は月形成衝突後の短時間に彗星によってもたらされたと結論づけています(nature geoscience : pubulished online:9 Jan. 2011,1-4).

月の海の玄武岩と高地の斜長岩,それに角礫岩中の燐灰石(apatite)中に含まれる水の含有量と水素同位体を分析したところ,水は最大0.6重量%含まれていました.標準平均海水の重水素/水素に対する月の燐灰石中の水の重水素/水素の比(δD)は,-372‰から+1010パーミルという値でした.

地球の水のδDは,-500%から+100‰の範囲にあり,地球の初成水は-50‰付近の値を取ります.一方,太陽系では,水素に富んだ太陽から重水素に富んだ金星大気まで-1,000‰から+10,000‰以上までの幅広い値を示しています.彗星のδDは約+1,000‰と比較的高い値を取ります.火星の含水鉱物中の水酸基のδDは数百‰から6,500‰とやはり高い値を示しますが,土星や木星などの外惑星は-800‰から-1,000‰と低い値となります.

今回分析した月の海の玄武岩のδDは+391‰から+1,010‰の範囲にあり,地球上にあるどんな水よりも大きな値となっていて月固有の水である可能性が高いと言えます.月の高地に産出するアリカリ斜長岩の砕屑物は0.008重量%(80ppm)の水を含んでいて,δDは+240‰から+340‰の範囲にあります.

ところで,原始惑星は何回かの原始惑星同士の衝突(巨大衝突:ジャイアントインパクト)によって成長,大型化していったと考えられています.その最後の巨大衝突によって地球から月が形成されたと考えられています.地球規模の惑星の衝突で発生する温度は6万Kくらいとされていて,岩石や鉄が溶ける温度,1,500Kから2,000Kに比べて桁違いに大きな値です.この熱により地球ではマントルと核の分離が起こりました.そして,月では44億年前から39億年前に初成的斜長岩が形成され,38.5億年前から10億年前に海の玄武岩が形成されました.海の玄武岩の活動の直前に高地アルカリ斜長岩が形成されたとされています.

月の水のδDは地球に比べて大きな値を取りますが,その原因としては,1)月が巨大衝突で形成された直後には地球マントルと同じであったδDが,分別蒸留によって高地の岩石が持っているδDになった,2)彗星の水などが早い時期に月に付加された,3)月表面のレゴリス(月などの天体の表面を覆う破砕した未固結の岩石物質の層)からもたらされた,の三つが考えられます.

月の水の起源についての結論として,地球への巨大惑星の衝突によって月が形成され,その後,高地の岩石が形成されるまでの間に彗星によって月に水がもたらされたというシナリオを描いています.このことは,当然この時代の地球にも当てはまることで,今後,月のサンプルについての研究は,地球ー月システムへの彗星による水の供給ということに絞られるとしています.

水そして有機物の由来は,直接我々生命体の発生に関わる問題です.月の研究を通して初期地球の姿がより鮮明になることが期待されます.

注)δD={[(D/H)sample/(D/H)VSMOW]-1}×1,000

VSMOW:ヴィエンナ標準平均海水(Vienna Standard Mean Ocean Water)

「フェイスブック 若き天才の野望」紹介 ― 2011/01/22 21:32

デイビッド・カークパトリックの「フェイスブック 若き天才の野望」(2011年1月,日経BP)を読んでみました.著者のカークパトリックはこの本を書くためにフォーチューン誌の編集者を辞めたということです.

2010年末,フェイスブックは全世界で5億人を超える人々が参加しているソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)です.このSNSをつくったのが,当時ハーバード大学の学生であったマーク・ザッカーバーグです.彼は1984年生まれと言うから今年27才になるという、非常に若い人です.

始まりは,ハーバード大学の学生がどんな講義を受けているのかをみんなが知ることを目的につくられました.その後,ほかの大学に対象を広げ,米国内の高校生,一般の人,そして,全世界の13才以上の人へと対象を広げていきました.

この間の様子が,詳しく書かれています.

今も引き継がれている特徴として,フェイスブックの参加者は実名で登録し,一つのアカウントしか持てない,情報をフェイスブックが流すのではなく登録者が情報を持ち寄って大きなネットワークをつくると言うことです.ザッカーバーグの目標は,フェイスブックがインターネット上のプラットフォームになることであるといいます.著者は,基本的にザッカーバーグに温かい目を向けて書いていますが,フェイスブックの失敗についても書かれていますし,これから抱える問題についても書いていて,バランスの取れた内容となっています.

実名での情報のやりとりが,インターネットの情報の質を向上させることになるという期待が大きいです.同時に,登録者のプライバシーをどう守るか,登録者の抗議にどう対処していくか,少なくとも数十年間継続してシステムを維持できるのかといった問題に不安があることも確かです.日本ではまだ参加者は少ないようですが,どの程度の拡がりを見せるか注目されます.

双方向シンポジウム どうする高レベル放射能廃棄物 ― 2011/01/22 21:38

2010年12月23(木)午後1時半から午後5時まで標記シンポジウムが札幌市国際ビルの国際ホールで開かれました.

主催は経済産業省 資源エネルギー庁であるが,シンポジウムの企画は6人のメンバーと資源エネルギー庁放射性廃棄物島対策室で構成する「全体企画会議」で行ったと言うことです.

まず,全体企画会議の北村正晴氏(東北大学 未来科学技術共同研究センター)が趣旨説明を行いました.このシンポジウムは,全体企画会議で企画したこと,すべて録画され後日ウェブサイトで公開されるとことでした.

シンポジウムの司会進行は長坂俊成氏(防災科学技術研究所 主任研究員)です.

まず,苗村公嗣(なむらきみひで)氏(資源エネルギー庁 放射性廃棄物等対策室長)が「放射性廃棄物の地層処分について」と題して講演しました.

日本のエネルギー自給率は4%(原子力を国産とした場合は18%)で,再生可能エネルギーも原子力も最大限の努力が必要な状況にあると言います.エネルギー基本計画における電力の目標は,2030年に再生可能エネルギーを現在の9%から21%へ,原子力を26%から53%へ,そして火力66%から26%へとすることになっています.つまり,半分を原子力でまかなうことになっています.

現在,進めようとしている原子力発電のサイクルは,ウラン鉱石を輸入し燃料として加工して原子力発電所で燃やし,使用済み燃料から再処理工場でウラン・プルトニウムを回収しMOX(Mixed OXide)燃料として加工したものを再び原子力発電所で燃やすというものです.これがプルサーマル(和製英語)と言われるもので,プルトニウムを熱中性子炉(サーマルリアクター)で燃料の一部として使うことから名付けられました.

このサイクルの中で出てくる廃棄物としては,ウラン濃縮・燃料加工工場で出るもの,原子力発電所で出るもの,MOX燃料加工工場で出るもの.再処理工場で出るものがあります.このうち,再処理工場で出る高レベル放射性廃棄物,MOX燃料加工工場と再処理工場で出るTRU(Transuranium)廃棄物の一部を地下300mより深い地層中に埋めて地層処分することになっています.TRU廃棄物と言うのは原子番号が92以上の超ウラン元素を含む廃棄物です.

高レベル放射性廃棄物はガラス原料と一緒に溶かしてキャニスタと呼ばれるステンレス製の容器に入れます.これがガラス固化体です.ガラス固化体はさらに金属製の容器(オーバーパック)に入れられ,この容器ごと締め固めた粘土でくるんで地下に埋めます.ガラス固化体は2mの厚さの遮蔽物があれば放射能はほとんど出てきません.また,核分裂する成分はほとんど含まれていないので爆発の危険性はありません.ただし,熱を持つため30〜50年間は冷却のために地下の浅いところに埋めて貯蔵管理をします.高レベル放射性廃棄物の放射能の強い成分は300年間でほぼ消え,数万年後にはウラン鉱石と同程度の放射能量になります.

1,000年間は金属容器や粘土層で放射能の漏れるのを防ぎ,そのあとは周辺の岩盤の天然バリアで防ぐというのが地層処分の考え方です.火山活動や活断層の影響,地下水中に放射能物質が溶け出さないかと言ったことを超長期的に予測する研究を行っています.

その手順は,まず安全性を評価するシナリオを作りそれに沿ったモデルを作成します.そのモデルでどのような結果になるかをシミュレーションして最善の処分方法を決定します.

安全性評価のシナリオは,地下水シナリオと接近シナリオがあり,地下水シナリオには現在の地質・地表環境が将来も継続すると想定する基本シナリオと天然現象・人口改変・初期欠陥などで基本シナリオの想定条件が変わる変動シナリオとがあります.接近シナリオは、極端な場合として断層やマグマ活動により放射能廃棄物が直接被害を受ける場合を想定して安全性を評価します.

地層処分事業を行っている期間中の安全対策も様々なことを考慮して検討しています.建物などは原子力施設と同様に耐震性が十分に確保されます.また,事故防止には多重の安全対策を行います.さらに,放射能物質が敷地外に放出された場合の影響評価もこないます.

地層処分事業では,調査に20年,建設に10年,操業が50年,処分場の閉鎖処置が10年程度を見込んでいます.現在,2028(平成40)年頃に処分施設の建設地を選定する予定です.

自治体,地域住民などの意見を反映する仕組みを作り,よりよいコミュニケーションに向けた取り組みをしています.「双方向シンポジウム」もその一つで,2009年度は福岡,大阪,東京で実施し,2010年度は岡山,北海道,愛知,東京で開催を予定していて,すでに岡山と北海道で実施しています.

次に,山内亮史氏(旭川大学 学長)が「私はなぜ反対(慎重)なのかー幌延をみつめる道北値法住民に目線でー」と題して講演しました.

山内氏は四つの疑問を投げかけました.1)なぜこうも手続き,方法が強権的なのか,2)なぜこうも自己のたび,責任の所在が二転三転するのか,3)なぜこうも幌延は今危険な兆候を見せているのはなぜ,4)なぜこうも「幌延」は非科学的計画で推進されるのか,と言う四点です.

強権的な手法が進められた歴史的事実として次のようなことが述べられました.

1)1980年代に核廃棄物の処分・処理計画を急ごしらえで行った.

2)1984年に幌延貯蔵工学センター構想が出されがたが,周辺7町村の町民の72%が反対であった.

3)1985年11月23日の真夜中に地上調査が強行的に開始された.

4)1986年には幌延町開進地区(当時50戸の集落)に,1,000名余の機動隊員を動員してボーリング機械を搬入し調査を強行した.

5)1988年には幌延が適地であると宣言を出した.

6)1988年に青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場の工事を抜き打ちで開始した.

7)1998年に貯蔵工学研究センター計画を変更し,幌延深地層研究所を建設することを提案した.

8)2001年に電力業界が「使用済核燃料中間貯蔵施設」の建設候補地を調査した.北海道では幌延,奥尻島,十勝太平洋岸の3カ所であった.一部調査は極秘であった.

9)2003年10月に北海道経済産業局は,「核廃棄物持ち込み拒否条例」の制定を検討している浜頓別町,豊富町,猿払村に対し年間1,000万円から3,000万円の「電源立地特別交付金」は受けられないと通知した.

10)2009年10月20日の資源エネルギー調査会電気事業分科会 原子力部会放射性廃棄物小委員会の第17回会議の中で「つまり、幾つかの国策については国がもう少し強くリードして、県知事にそれほど大きな権限を与えるべきではないと私は思っているわけです。」(佐々木 弘委員)という発言があった.

*注)詳しくは,<http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/13.html>の議事録(28−29ページ)を参照してください.話の流れとしては「憲法を変えろと?」(井川委員)というかなりきわどい質問が出ています.この会議には,苗村氏,杤山氏が出席しています.

責任の所在については次のような経過があります.

1)1967年に動力炉・核燃料開発事業団(動燃)が発足します.人形峠事業所(岡山県),東海事業所(茨城県)のほか,高速増殖炉の「もんじゅ」(福井県)や新型増殖炉の「ふげん」(福井県)の開発を行いますが,1995年にもんじゅでナトリウム漏れ事故,1997年4月にふげんでのトリチウム漏れ事故が発生し,同じ年の3月には東海再処理施設のアスファルト固化施設で火災爆発事故が発生し従業員が被爆しました.

2)1998年に動燃は核燃料サイクル開発機構(サイクル機構)へと衣替えします.ここでの問題は,核燃料サイクルの要であるもんじゅについての不透明な動き,過剰な蓄積プルトニウム処理のためのプルサーマル計画の推進,1967年以来30余年で2兆3,000億円が動燃の事業に投入されたことについての評価が行われていない,1999年9月30日には東海村核燃料加工工場(JOC)で臨界事故が発生し作業員2名が死亡するとともに住民を中性子照射の恐怖にさらしたと言った事故などが発生しています.この間,原子力安全委員会は総理府の管轄から内閣府に移行し,原子力安全・保安院は資源エネルギー庁(経済産業省),安全研究については原子力研究所が担当するという仕組みになっています.

*注)原子力安全委員会(内閣府)は,5人の原子力などの専門家が委員となっていて,その下に約390人からなる審査会や専門部会などが活動しています.

原子力安全・保安院(経済産業省)は,原子力のほかに電気・鉱山・火薬類・都市ガス・LPガス・高圧ガス・熱供給の八つの分野の安全および産業保安の確保を図る組織です.

原子力研究所も幌延深地層研究センターも独立行政法人日本原子力研究開発機構の一部門となっています.原子力研究開発機構は、動燃,サイクル機構を引き継いだ組織で文部科学省の管轄です.

つまり,原子力関係の官庁は、内閣府,経済産業省,文部科学省の三つがあります.

幌延深地層研究センターの危険な兆候としては次の点があります.

1)幌延に関する組織体制は研究開発体制から処分実施体制へと移行していると考えられます.

まず,原子力発電環境整備機構(NUMO)が2000年に設立されました.

日本原子力研究開発機構には地層処分研究開発部門があります.

財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター(経済産業省管轄)があります.この財団が,北海道や地元自治体と核持ち込みを禁じた協定を結んでいますが,財団は当事者ではありません.

独立行政法人産業技術総合研究所(経済産業省管轄)には地圏資源環境研究部門と深部地質環境研究コアがあります.

原子力委員会には放射性廃棄物対策専門部会があります.

総合エネルギー調査会電気事業分科会 原子力部会放射性廃棄物小委員会があります.

独立行政法人 原子力安全基盤機構(経済産業省管轄)というのがあります.この組織は「原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図る。」ことを目的としています.

幌延深地層研究センターでは「地層処分実規模設備整備事業」を推進し,地上2階,地下1階の施設を「ゆめ地創館」(PR施設)の隣に建設した.一部試験を実施しています.現在,換気立坑と東立坑を掘削中で,東立坑の深度140mと250mで水平坑道が掘削済みです.また,西立坑の掘削準備が進められています.

これら一連の動向は,処分サイト選定の既成事実化ではないのかと疑われます.

「幌延」の非科学的計画は,「立地を先行させ(初めに幌延ありき)それに合わせて事業計画をつくる」という本末転倒,非科学的処分施策の強行です.まず,幌延周辺は軟地層(注:堆積軟岩)で構成され,南北方向の褶曲,断層があり石油,天然ガスの兆候もあります(元動燃職員土井和巳氏).このような地質状況ですが,未固結層以外は処分場として大丈夫と言うことになっています.

1983年の動燃が調査したM6調査資料では道北の50km×80km地点が「最終処分場として望ましい」とされています.この資料は16年間隠されてきました.

地層処分に適する地層として「未固結岩等明らかに適性に劣るもの以外の地層」としていますが,世界的な基準は「人口バリアの欠点を安定かつ堅固な地層で超長期間人間生活から隔離する地層」としています.

結局,幌延町が誘致にただ1カ所手を挙げたからではないのかとの疑念が消えません,

さらに「その他のなぜこうも・・・」として次のことがあります.

1)なぜ全量再処理なのか

2)なぜ核燃サイクルにしがみつくのか.世界の趨勢はワンス・スルー方式(使用済み燃料を再処理せずそのまま貯蔵).例:カナダ,アメリカ,ドイツ.

再処理しない理由は,プルトニウムの利用がカギで,技術的,経済的,軍事的困難と再処理のリスク,トラブルがある.

3)なぜこうも放射能を操作可能とするのか.

プルトニウム239は,半減期約2万4,000年であるが,このゴミは絶対に自然に帰らない.

4)なぜこうも不完全にして未熟な,そして高コストの原発が独走するのか.

科学技術ニヒリズムであり,巨大利益の装置産業である.

5)なぜこうも泊まり原発が3号機までつくられ,幌延に穴が掘られてゆくのか.

6)なぜこうも道北は過疎化し,幌延は沈んでゆくのだろうか.

年1.3億円の電源交付金が支給されているが,地方交付税カットで年1.3億ー2.5億円の赤字である.

町内土建業・商業不振,旅館倒産・閉店が相次ぐ.東海村の今はどうなっているのか.

以上が,放射性廃棄物の地層処分についての推進側と反対(慎重)側の主張です.

このあと,パネルディスカッションに移り,パネラーとして推進側として杤山 修(とちやま おさむ)氏(原子力安全研究協会 処分システム安全研究所長),慎重側として藤村 陽(ふじむら よう)氏(神奈川工科大学教授 地層処分問題研究グループ)が意見を述べました.

栃山氏は,科学はその使い方が大事で,科学を安全に使うことが必要であり,放射性廃棄物に関しては必要性と安全性を考慮しながら進めるべきと述べた.

藤村氏は,放射性廃棄物の地層処分については堂やめるかを真剣に考える時期であると述べた.

その後,パネリスト4人による議論が行われました.

山内氏は放射性廃棄物は原子力発電敷地での地表管理を当面行い,原子力発電そのものをこれからも主要電力供給源として続けていくのかを立ち止まって考える時期であると強調しました.

苗村氏は,2021年までは地層処分場は一カ所で行う計画であり,全国で何カ所も同時進行で処分場の調査を行うことは難しいと述べました.

藤村氏は地域にあったエネルギーを考えるべき時に来ていると述べ,原子力発電については現在進められているプルトニウムを燃やす計画はかえって廃棄物の処分を難しくすると述べました.

その後,会場からの質問に答えることになりました.

北海道に地層処分場を持ってくるな,安全を確保して原子力発電を進めるべきだ,エネルー庁としてエネルギー政策をどう考えているのか,情報公開がまだ不十分である,中国の原子力発電推進をどう思うか,本当に300年廃棄物を管理できるのか,などの質問が出されました.

全体としては,冷静な議論ができたシンポジウムであったと思います.しかし,考えてみれば自分の住んでいるすぐそばに,事故が起きたら生涯にわたって健康傷害が発生する施設ができるということは,どんなに安全であると言われても,気持ちとして納得できないと思いました.常に引っかかる何かがそばにあると言うことは,安心して生活できる条件を大きく阻害すると感じます.

原子力発電所はこれからも建設が予定されているようですし,地層処分の研究も進められるでしょう.しかし,山内氏や藤村氏が言うように,今一度立ち止まって本当にこのまま進めて良いのかを議論する時のような気がします.

ちょっと古いですが,高木仁三郎,原子力神話からの解放 日本を滅ぼす九つの呪縛(2000年,カッパ・ブックス)は非常に参考になります.

また,原子力発電がどのように始められたかをCIAの資料をもとに描いた有馬哲夫,原発・正力・CIA 機密文書で読む昭和裏面史(2008,新潮新書)も原子力の平和利用が初めから背負っている業のようなものを垣間見せてくれます.