江の島の地形と地質(2) ― 2024/06/18 18:05

江の島の南海岸の波食棚を伝っていくと、グーグルアースで長磯と記された突き出た波食棚に至ります。ここから、江の島岩屋の第二岩屋入口付近の桟道が見えます。

このもう一つ先の波食棚まで行けますが、その先は水深が深くて渡ることができません。

波食棚の上を戻り、途中から細道を辿って八坂神社の前に出て、山二つ断層を横切って稚児ヶ淵から岩屋を見学しました。

帰りは、庚申塔の所を左に折れ、山二つの谷に沿った道を下りました。

写真7 中津宮への道の途中からヨットハーバー

急坂の階段を上る途中でのヨットハーバーと葉山方面の風景です。

写真8 中津宮への参道の絵

昔の江の島を描いた絵が参道沿いに立てられています。これは歌川広重の絵で、砂州を大勢の人が渡っている様子を描いています。

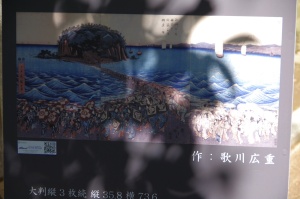

写真9 歌川国芳の江の島

江の島の南海岸を描いた絵です。左の大きな海食洞が岩屋です。参拝する人たちや海に入っている人たちが描かれています。一番左の岩棚は稚児ヶ淵(児ヶ淵)です。

写真10 山二つへ下りていく途中の関東ローム層

解説版には武蔵野ローム層であると書かれています。平安時代に書かれた江の島縁起には大地震や空から石が降ってきた話があるそうです。

写真11 パミス層

細礫サイズのパミス(軽石)が挟まれています。

写真12 山二つ断層

稚児ヶ淵へ向かう御岩屋道通りから見た山二つ断層です。植生の付いている部分は関東ローム層と推定されます。

写真13 江の島の西端

葉山層群の波食棚と急崖が続きます。ここから江の島弁天橋の途中にあるべんてん丸乗り場まで遊覧船が出ています。

写真14 葉山層群

江の島岩屋の桟道(参道)付近の葉山層群です。塊状で層理面ははっきりしません。

写真15 江の島弁天橋

写真16 三浦層群

朱の鳥居の少し西の山二つへ向かう参道で見られる露頭で、岩相から判断すると三浦層群の可能性があります。