国土を守るグリーンインフラ「森林」と「土壌」 ― 2020/10/18 16:20

2020年10月15日18時から20時半頃まで,表記の講演会がオンラインで開かれました.

ドイツ在住の森林環境コンサルタント・池田憲昭氏が80分,球磨川流域でアウトドア,林業,地域振興に取り組んでいる溝口隼平氏が20分話をし,30分ほど質疑応答がありました.

池田憲昭氏:球磨川地域支援の特別企画: 国土を守るグリーンインフラ「森林」と「土壌」

グリーンインフラは,食料・水の供給,災害予防,気候緩和,レクレーションなどに対応でき,その機能を強化する必要があります.

木材は古くから燃料,建築資材に使われてきました.また,パルプの原料としても使われてきました.日本の森林は非常に豊かです.ドイツに比べると日射量は1.3倍,降水量は2倍で,さらに土壌が非常に豊富なことが特徴です.ところが皆伐をして,その後植林しない放置林が多くなっています.2007年のデータで,熊本県の皆伐された森林の面積の74%が球磨川流域となっています.

皆伐地に比べるとモミとブナといった針葉樹と広葉樹の混交林では,表面流水が半分以下になります.それだけ雨をためる能力が高いということです.冬場の保水を考えて針葉樹も一定割合が必要です.

降る雨の量を100とすると30は樹冠で吸収されます.地面に落ちた70のうち1平方メートル当たり0.3〜0.5m3を根が吸い上げます.つまり,300〜500mmの降水量を根が吸い上げるのです.森林は洪水のピークをカットし時間を遅らせる効果を持っています.

この効果を担っているのは森林土壌です.森林の地面は,上から腐植土層,風化ミネラル層,岩石からなりますが,重要なのは腐葉土層で,1cmの厚さになるのに200年〜300年かかります.腐葉土層は気泡が多いので乾燥,水による飽和・停留,凍結により効果が失われます.森林を皆伐すると上記の状態が発生し腐葉土層の効果が失われます.

ドイツでは皆伐は禁止されていて,多様な恒続林を作っています.

森林を管理するためには林道が必要です.この林道が崩壊しないように様々な工夫がなされています.

間伐で森林の光環境を改善します.よく育つ木の周りを伐採する将来木施業を行っています.

間伐で出た細い木は燃やさないでインテリアなどの使うと薪の数倍の価格で売れます.

ドイツでは再生可能エネルギーの開発が盛んです.1kWhで12〜13円です.太陽光発電,風力発電,小水力発電などが行われています.

日本には豊かな森があるのですから賢く活用してダムと並行して森林をどう生かすか考え,命を守ることです.

溝口隼平氏

溝口氏は大学時代,ダム撤去を研究していました.球磨川の荒瀬ダムが撤去されたあと,八代市坂本に住んでリバーガイドを中心に活動してきました.冬はさすがに川に入るのは寒いので植林などの山の仕事をしています.

2020年7月の豪雨では,球磨川沿いの国道219号が水没し溝口氏の3階建ての自宅は2階天井まで水につかりました.高いところを通っている明治時代に作られた鉄道も路線が破壊されました.大量の流木が発生しました.一次避難所は4時間で水没,沢からは土砂が大量に流れ出しました.

重機を自分で動かして,復旧作業を行いました.自宅の床には30cmの泥がたまっていました.

とにかく命だけは無くさないようにして,これからもこの地域で生きていくつもりです.

質疑応答の中で溝口氏は,ダム復活論に対して次のように述べました.

どうゆう状況で犠牲者が出たのかの検証もなしにダムが必要というのは間違っています.今回の水害では電気が通じなくなったため,洪水警報が住民に伝わらなかった可能性があります.流量が毎秒5,000トンを超えたら逃げることが必要です.

<感 想>

10月6日,今回の洪水を検討していた検討委員会は,川辺川ダムがあれば人吉市のピーク流量を毎秒4,800トンに抑えられたという結論を示しました.かなり被害を軽減できるということです.

川辺川ダムについては様々な問題が指摘されています.球磨川最下流の八代市にある萩原堤防を「フロンティア堤防」で強化する対策が,川辺ダム建設を正当化するために葬られた問題があります(子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会:

http://kawabegawa.jp/atama.gif).

これは川辺川流域の問題です.

しかし,川辺川ダムは全国的に影響を与えました.

2019年の台風19号で堤防決壊が相次いだ千曲川では,「耐越水堤防」(フロンティア堤防)の工事が行われています.この堤防の設計指針は,2000年にできあがっていましたが,2002年には廃止されました.その理由は,川辺川ダムの代案としてこの方式での堤防整備をダム反対派が要望したために川辺川ダム建設に支障になるということでした(東京新聞ウェブ版 2020年10月13日).

国土交通省は,2020年7月6日「防災・減災総合対策」で流域治水への転換を発表しました.堤防やダムだけに頼らず貯水池の整備や土地利用制限,避難態勢の強化など総合的な対策を実施します.これに治山による洪水抑制を加えれば本当の意味での流域治水になるでしょう.「緑のダム」の効果については,懐疑的な意見が多いように思いますが,森林管理者と協力してやってみる価値はあると思います.

近自然工法も含め可能な限り自然近い環境を取り戻す努力は行われています.池田氏も言っていたように,地道に努力して住みよい国土を作ることが大切と感じました.

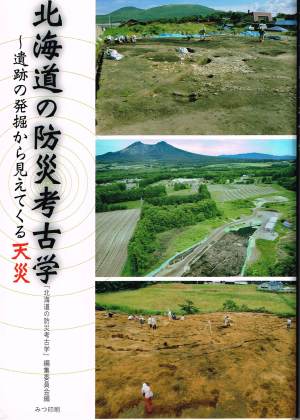

本の紹介:北海道の防災考古学 ― 2020/10/25 10:42

「北海道の防災考古学」編集委員会編,北海道の防災考古学〜遺跡の発掘から見えてくる天災.みつ印刷,2020年8月.

旧地質調査所に勤務していた寒川 旭氏が,日本文化財科学会と日本考古学協会で「地震考古学の提唱」を行ったのは1988年です.

しかし,この本によると北海道では1983年に,登別市の遺跡で縄文中期〜後期(5千年前〜3千年前)に発生した土石流が生活地を根こそぎ押し流した跡が検出されたといいます.災害による被害を明らかにした事例は,北海道が先んじていたことになります.

この本では,土石流,地震,洪水,地すべり,火山噴火,砂嵐,感染症の事例が,遺跡から明らかにされていることが述べられています.

本文などは234ページですが三段組みで文章の量が非常に多いです.

目次を紹介しておきます.叙述は年代順になっています.

はじめに

序章 遺跡に遺る天災を識る

第I章 旧石器時代の天災痕と遺跡

第II章 縄文時代の天災痕と遺跡

第III章 続縄文時代の天災痕と遺跡

第IV章 擦文時代の天災跡痕遺跡

第V章 アイヌ文化期の天災痕と遺跡

第VI章 時代帰属が不明確な天災痕と遺跡

第VII章 天災の現在(いま)に立ち向かう!

あとがき

考古学関係者だけでなく地質学はもちろん応用地質学,土木工学に携わる人たちにも読んで欲しい本です.

日本学術会議会員の選出方法 ― 2020/10/27 17:09

インターネットで日本学術会議に対する誤った見解が堂々と語られています.名の通った人がデマを掲載しています.日本学術会議のホームページを見れば,あり得ないような内容のものもあります.

ところで,日本学術会議が1949(昭和二十四)年に発足した時の会員選出方法は「全国の科学者による選挙」でした.

1983(昭和五十八)年に日本学術会議法改正を巡る国会審議の中で,当時の中曽根康弘首相が「政府が行うのは形式的な任命に過ぎない」と答弁しています.法案審議の国会での答弁であると言うことが大事な点です.「憲法第四十一条【国会の地位・立法権】 国会は,国権の最高機関であって,国の唯一の立法機関である」と定められているのですから.この法改正で「学会ごとに候補者を推薦し,それに基づいて首相が任命する」ことになりました.

さらに,2005(平成十七)年に「学術会議の現役会員(210人)と連携会員(約2,000人)が推薦した候補を学術会議として105人に絞り首相が任命する」となりました.現在,この方法で会員が決められています.

私が大学院に在籍していた1970年前後は,「一定の資格を有する全国の科学者による選挙」で学術会議会員が決められていました.私も一度だけ投票した記憶があります.大学院生も条件に合致すれば投票権があったのです.私は北大物理学科の宮原将平教授(19314年〜1983年)に投票したように記憶しています.

学術会議を「学者の国会」と誰が言い出したのか知りませんが,「科学者あるいは研究者の国会」というのが実態だったように思います.政府からの圧力で,これを次々と変えて現在の方法に落ち着いたのですが,次に来るのは政府が全員を任命するということしか残されていないように思います.学術会議の死です.

全国大学院生協議会(全院協)では,梅垣 緑議長名で「《議長緊急談話》学問の自由を侵害する日本学術会議への菅首相による人事介入に抗議し、新会員の任命拒否撤回を要求する」という声明を発表しています.この問題に対する大学院生の問題意識がよく分かる内容です.

(https://www.zeninkyo.org)

全国大学院生協議会はフェイスブックでこの問題を扱っています.その中に,小林哲夫氏(ジャーナリスト)のコメントと1963年と1971年の新聞記事があります.学術会議は政府に対してキチンと意見を言う組織だったことが分かります.

(https://www.facebook.com/zeninkyo/>10月2日の記事)

1963年の学術会議会長は朝永振一郎氏(理論物理学者:1906年〜1979年),1971年は越智勇一氏(獣医学者:1902年〜1992年)です.

これらの先達に負けないよう梶田隆章会長を中心に学術会議としての自立性を守ってほしいと強く願います.