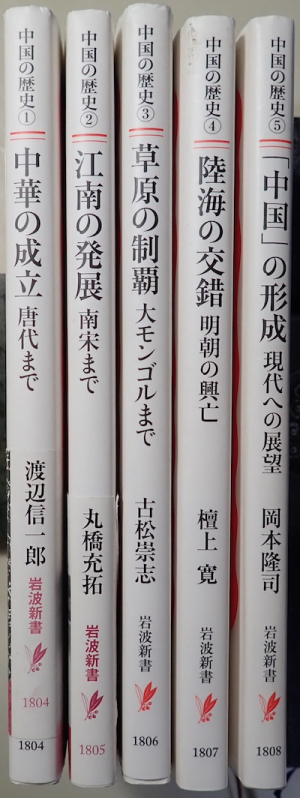

本の紹介:同志少女よ、敵を撃て ― 2022/07/08 11:36

逢坂冬馬、同志少女よ、敵を撃て。早川書房、2021年11月25日発行、2022年4月10日19版。

とにかく面白い。そして、戦争について、人間について、いろいろと考えました。

セラフィマが戦争から学び取ったことは、(中略)命の意味だった。

失った命は元に戻ることはなく、代わりになる命もまた存在しない。

学んだことがあるならば、ただこの率直な事実、それだけを学んだ。

(本書477ページ)

この本が2022年本屋大賞を受賞したことに、希望が見える気がします。そういう意味で、励まされもしました。

初夏のモエレ沼公園 ― 2022/07/08 13:15

2022年6月26日(日)、自転車でモエレ沼公園に行きました。初夏の気持ちの良い日でした。

札幌の6月は一年で一番好きな季節です。

写真1 リス

公園のテニス場の脇の林をリスが飛び回っていました。すぐ向こうはモエレ山です。

写真2 モエレ山とガラスのピラミッド

一面、タンポポが生えていた広場も緑一色になりました。

写真3-1 プレイマウンテンの南西斜面

ブタナが斜面いっぱいに咲いています。今、7月8日現在は、刈られてしまって見ることはできません。

写真3-2 ブタナの斜面

写真4ブタナ

別名タンポポモドキというそうです。フランス語の俗名が「ブタのサラダ」なのでブタナと名付けられたとか。ひょろ長い茎に黄色い花がついていて、葉っぱは、地面にへばりつくように広がっています。

写真5 ここにもブタナ

モエレ沼の堤防遊歩道もブタナがいっぱい。

写真6 綠の夏

遠く左端に手稲山、右へモエレ山とガラスのピラミッド。モエレ沼の水面にはヒシがびっしり。

本の紹介:デジタルとAIの未来を語る ― 2022/07/17 15:45

オードリー・タン、デジタルとAIの未来を語る。プレジデント社、2020年12月。

新型コロナの封じ込めに成功した台湾で中心的役割を果たした「テクノロジー界の異才」がデジタルの未来について語った本です。

デジタル技術、AI(人工知能)にしても社会の方向性を変えるものではなく、よりよい人間社会を作る道具であるというのが基本的立場です。そこから、いろいろな考えが発展します。

著者が目指しているのは公益を実現することです。デジタル技術を使って国と国民とが双方向で議論できる環境を作ってきました。

一人も置き去りにしない社会改革(ソーシャル・イノベーション)のために、政府の境界を取り払うことから始めました。イノベーションを進めるほど、仕事は創造的(クリエイティブ)になります。デジタル技術を利用することによって、人間はより創造的な仕事に集中することができます。

AIは、人間社会を良くする「補助的知能」として活用します。

社会改革の基礎は寛容の精神(インクルージョン)です。

デジタル時代に重要なことは、個々のデジタル技術を習得することだけでなく、「素養」を身につけることです。例えば、音楽の授業で「自分とコンピューターが一緒になって、一つのメロディを作り出す」という感覚を育てることが、プログラミング思考の素養を持つ子供を育てることに繋がります。

デジタル社会で求められる素養は、「自発性」「相互理解」「共好」です。「共好」というのは、人それぞれが価値観を持っているということを頭の隅に置いて、どうやって皆が受け入れることのできる価値観を見つけ出せるのかを考えながら共同で作業することです。もともとアメリカ・インディアンの「共同で作業する」という「Gung Ho」の発音を中国語化したものです。

最後に、科学技術では解決できない問題に対処するためには美意識を養うことが大事です。美意識を養うことによって、既存の可能性にとらわれない考え方を身につけることができます。また、あるプログラマーは「プログラムをどれだけ上手に書けるかどうかは、母国語の運用能力がどれだけ優れているかにかかっている」と言っています。プログラムを書くことと文学は同じ作業です。

<感 想>

著者は「公益」を実現するためにデジタル技術を使おうと決心しました。そして、同じ目線で議論を尽くすことの重要性を強調しています。

振り返って、日本のデジタル政策を見ていると、特定の集団の利益のためにデジタル技術を使うことに腐心しています。

また、政府に対する国民の不信感が根強くあります。なんせ、118回も国会で嘘の答弁をし(東京新聞、2021年12月26日)、何ら責任取らない首相が権力を振るっていた国です。

しかし、デジタル技術を上手に使えば、人々はより創造的な仕事に力を注ぐことができるという話に光を見いだすことができます。

この本では詳しくは述べられていませんが、李登輝氏や蔡英文氏といった総統が国際貢献に力を注いだことで、国際的にも台湾の政策が高く評価されていることも重要だと思います。