本の紹介:天空の里 ― 2018/08/02 21:41

白鳥悳靖(しらとり・よしやす),天空の里 遠山郷・下栗 白鳥悳靖写真集.2018年7月,新日本出版社.

諏訪湖から伊那市の東にある三峰川の美和ダムを通り,分杭峠,小渋川支流の青木川,地蔵峠から上村川左岸沿いに中央構造線が通っています.内帯の領家帯と外帯の三波川帯・秩父帯の境となっています.

天竜川に北東から合流する遠山川とその遠山川に北北東から合流する上村川に挟まれた標高1,100m~1,200m の尾根の上に下栗はあります.

下栗の集落のある尾根は主に砂岩と粘板岩およびチャートで構成されていて秩父帯に相当します.下栗付近はチャートブロックが頻繁に含まれています.

この付近で北東から南西に流下する遠山川の流路付近は四万十帯の砂岩泥岩互層が主体となっています.

上村川沿いに国道158号が通っていますが,下栗のずっと南の青崩峠で途切れています.この道路は秋葉(あきは)街道と呼ばれていて信州の諏訪神社と遠州の秋葉神社を結んでいます.この道は,古くから塩の道でもあったと考えられています.

この写真集は白黒です.表紙の写真が下栗の様子を雄弁に語っています.手前の割合なだらかな尾根に集落が集まっていますが,向こうに見える尾根は40度近い傾斜となっています.

便利になったとは言え厳しい自然の中での暮らしが,この写真集では見事に切り取られています.

実は,上村の程野で調査ボーリングの現場に張りついたことがあります.国道158号から しらびそ峠に登って行く町道改良の地すべり対策のための調査でした.程野の民家に泊めて貰い現場に通いました.

余談ですが,しらびそ高原は標高1,900m あり,当時マラソンチームの高地合宿の場所でした.

その頃は,矢筈トンネルは開通していませんでしたので,県道の赤石隧道を通って飯田から上村川流域に入りました.トンネル出口付近から上村川が見えるのですが,案内してくれた人に「あそこまで降りて行くのに車で30分かかる」と言われて言葉を失ったのを覚えています.

泊めて貰った民家の人が言うには,「ここは米を作れる気温にはなるけれど,日照時間が足りなくてダメなんだ」ということでした.

上村川両岸の尾根の標高は,1,500m~1,900m で上村川の標高は850m ほどですから1,000m 近い比高があります.ごく単純に考えると,平地より日照時間が2時間ほど短いことになります.

そんな遠山郷の人々の生活を四季を通じて撮した写真集です.

毎年12月中旬頃に行われる「遠山の霜月祭り」の,準備から終わった後までの写真も掲載されています.

松浦武四郎展 ― 2018/08/04 17:59

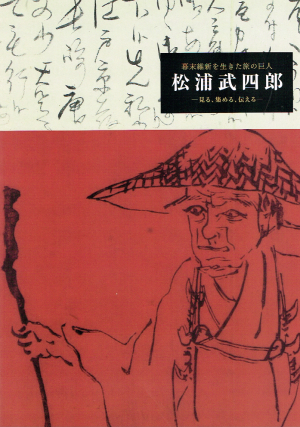

図録 幕末維新を生きた旅の巨人 松浦武四郎-見る、集める、伝える-

表紙は書簡と自画像です.この自画像は明治十三(1880)年に刊行された「庚辰游記」(こうしん・ゆうき)の中のものです.図録の値段は2,000円ちょっきりです.

北海道博物館で開かれている特別展に行ってきました.圧倒的な資料の数に、改めて武四郎のすごさを実感しました.

展示室の出口(入口)には,武四郎が晩年,東京神田五軒町の自宅に造った書斎「一畳敷」の写真模型が展示されています.これを見ただけで,彼の考えの一端が分かる気がします.

展示は6つの章に分けられていて,第4章までが北海道に関わる旅で,第5章は晩年の主に西日本への旅,第6章は<蒐集家>武四郎です.

一度に見るには少なくとも半日必要な内容です.幸い老人は,この特別展も無料で入れるので,また行ってみようと思っています.

北海道百年記念塔 ― 2018/08/04 21:20

せたな町大成区の太田神社 ― 2018/08/08 17:10

北海道せたな町大成区太田にある太田神社本殿は,太田山(標高485m)の山頂直下の崖の洞窟にあります.標高は約340mです.

本殿のある崖を構成しているのはジュラ紀付加体・久遠コンプレックスです.

太田山の南の帆越山トンネル北坑口付近や海岸にある太田神社拝殿付近には白亜紀の花崗閃緑岩が分布しています.一方,太田集落の南550m 付近の岩礁から北には,中新世の流紋岩類が分布し,さらに北の太田トンネル付近からは花崗閃緑岩が分布しています.花崗閃緑岩や流紋岩に挟まれた久遠コンプレックスの分布域は,侵食に弱く海岸侵食が進んで弧状の海岸線を造っていると考えられます.

太田神社付近の地質は,比較的細片化しやすく崩壊が発生しやすいのが特徴です.これは,流紋岩の迸入によって岩盤が変質作用を受けて劣化しているためと考えられます.

海岸にある拝殿から崖の途中にある本殿の洞窟が見えます.当然,本殿から海岸にある拝殿を,はるか下に望むことが出来ます.

写真1 太田山

道道北檜山大成線・帆越山トンネル北坑口を出た左側にある拝殿から太田山を見たところです.

写真2 道道北檜山大成線から本殿へ向かう階段

この階段を見ただけでやめる人もいるでしょう.上の方で勾配がきつくなっています.両側にしっかりとした手すりがあるので,それにつかまって登れば何とかなります.

写真3 小さな祠

標高130m,全行程の半分の手前付近にある小さな祠です.

写真4 女人堂

女人禁制の本殿の代わりに大正時代に女性用の拝殿として建てられたそうです.標高160m 付近にあります.

写真5 本殿の鳥居

この先に本殿へ行く桟橋があります.

写真6 本殿下の桟橋

足下は何もありません.人が立っているところに本殿に登る鉄輪の梯子があります.

写真7 本殿へ

ここをよじ登った先に本殿があります.

写真8 本殿下の桟橋から拝殿を見る

なお,太田神社を解説したウェブサイトとしては,下のものが優れています.

<北海道ファンマガジン→これは過酷すぎる!日本一参拝が危険な「太田山神社」に登ってきた>

( https://pucchi.net/hokkaido/trippoint/taisei-ootasan.php )

私のブログでも太田神社を取り上げるのは二度目です.

( http://geocivil.asablo.jp/blog/2014/08/03/ )

その昔,太田集落の先のトンネル調査を担当したことがありました.当時の計画は,短いトンネルを幾つか繋いでいました.

太田漁港から船でボーリング機械などを運び調査しました.天狗山の西斜面は,花崗閃緑岩ですが,岩盤地すべりの地形を呈しています.ボーリングのオペレータが,「そこにマムシの巣がある」と言います.そこと言うのは,ボーリング座のちょっと下です.夏の暑いさなか,カッパを着て,ゴム手袋をして斜面の調査をしました.

その後,豊浜トンネル坑口の岩盤崩壊があり,長大トンネルに変更になりました.現在の北檜山大成線は,太田集落の先は延長3,360m の太田トンネルで一気に舟隠まで抜いています.

火山灰分析の手びき(第3版) ― 2018/08/09 22:13

野尻湖火山灰グループ,地学ハンドブックシリーズ25

火山灰分析の手びき(第3版) 双眼実体顕微鏡による火山灰の砂粒分析法.

2018年7月,地学団体研究会.

1983年以来,9万冊刊行された「火山灰分析の手びき」の完全カラー版です.副題にあるように双眼実体顕微鏡によって火山灰に含まれる鉱物を識別する手引き書です.

最初に火山灰に含まれる鉱物のスケッチとカラー写真が載っています.火山ガラス,かんらん石,輝石,角閃石,黒雲母,石英などのほかに,ざくろ石や菫青石の写真などが載っています.これらの写真は鮮明で,非常に分かりやすいです.

火山灰から鉱物を取り出す「わんがけ法」,「ふるい法」が説明されているほか,双眼実体顕微鏡での観察方法まで述べられています.

鉱物の観察は実体顕微鏡で行いますが,10倍程度のルーペがあれば,この冊子を見ながら野外で鉱物を見分けることは出来ると思います.

双眼実体顕微鏡は,比較的手頃な値段で手に入るようになってきました.この本で紹介されている「ライカの ES2」は,4万円弱で手に入ります.理科実験機器を販売している「ナリカ社製の Soreo SR-40」は,6万円弱です.

この冊子は,

( http://www.chidanken.jp/index.html>出版物(会員頒布)>-地学ハンドブック )

で入手可能と思います.