学術フォーラム「新たな地球観への挑戦」 ― 2021/02/16 14:51

2021年1月15日(月)13時00分から17時30分まで、学術フォーラム「新たな地球観への挑戦—地球惑星科学の国際学術組織の活動と日本の貢献—」が、オンラインで開かれました。

図1 フォーラムの案内チラシ

挨拶や趣旨説明を除いて、12の講演がありました。

国際地図学協会、

国際地理学連合、

国際第四紀学連合、

国際鉱物学連合、

国際測地学及び地球物理学連合、

国際地質科学連合、

海洋研究科学委員会、

世界気候研究計画、

宇宙空間研究委員会、

太陽地球系物理学・科学委員会、

南極研究科学委員会、

国際北極科学委員会

です。

講演の後、西 弘嗣(ひろし)氏(第三部会員:福井県立大学)の司会でパネルディスカッションがあり、沖 大幹(おき・たいかん)氏(第三部会員:東京大学)がまず発言し、話題ごとに各講演者が発言しました。

各講演者の講演概要は、学術会議のホームページからpdfファイルをダウンロードできます。

( http://www.scj.go.jp/index.html>一般公開イベント>

学術フォーラム「新たな地球観への挑戦—地球惑星科学の国際学術組織の活動と日本の貢献—」 )

いくつか講演内容を紹介します。

大谷栄治氏(連携会員:東北大学名誉教授):鉱物が語る自然・環境・社会―IMA(国際鉱物学連合)の活動と日本の貢献―

国際鉱物学連合は、1958年に39カ国が参加して創立されました。

重要な役割として、鉱物に名前を付け、分類し、情報を収集整理することがあります。国内では2009年に発見された鉱物として、千葉県のメタン含有珪酸塩鉱物である千葉石や房総石があります。九州の西の端からはマイクロ・ダイヤモンドが発見されています。

高温高圧下での鉱物研究で日本は先端を走っています。放射性廃棄物処理やバングラデシュでのヒ素処理などでも鉱物学は重要な役割を果たしています。宇宙での新鉱物の発見や医療鉱物学といった分野も発展しています。

北里 洋氏(東京海洋大学):チバニアンの背景—IUGS(国際地質科学連合)の活動と日本の貢献—

千葉県・市原市の養老川河岸の露頭が、77.4万年前の更新世中期基底の国際標準模式層断面及び地点(GSSP)に認定されました。

これが決定される大きな要因として、地磁気のデータがそろっているということがありました。日本での地層の残留地磁気研究は、松山基範(もとのり)が世界で初めて地磁気逆転を発見して以来の歴史があります。

地質時代を定義することは標準化の基礎であり時空間性を保証するものです。縫い目のない全球地質図を作成する上でも欠かせません。全球を覆う地質図やヨーロッパ全体の地質図、海底鉱物資源分布図などもつくられています。

国際地質科学連合は1961年に設立され、アメリカ財務省認可の非政府組織(NGO)です。「全球規模の、公平な、非政治的な、そしてどの政府にも加担しない組織」です。122カ国が加盟し、57の国際学協会が提携しています。

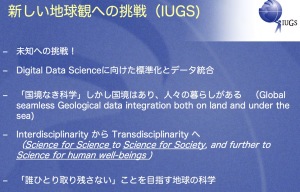

図2 新しい地球観への挑戦(IUGS):IUGS Presentation(北里,2021.学術会議ウェブサイト資料から)

藤本正樹氏(JAXA宇宙科学研究所):宇宙開発の新展開と国際ルール—COSPAR(宇宙空間研究委員会)の活動と日本の貢献—

はやぶさ2が小惑星リュウグウからのサンプル・リターンに成功しました。約5.4gのサンプルを持って帰り、オーストラリアの砂漠にカプセルが着陸しました。このプロジェクトは、オーストラリア政府との合意の下で実行されました。

宇宙物質を地球に持ち込んでも良いという世界的合意が必要です。

これには二つの面があります。一つは探査対象天体の汚染を防ぐということ、もう一つは地球が探査天体の微生物などによって汚染されないということです。COSPARの下のパネルで合意形成を行いました。安全基準をカテゴリーごとにクリアする必要があります。

現在、火星からのサンプル・リターンが計画されています。日本は、火星の衛星フォボスからのサンプル・リターンを計画しています。フォボスには微生物がいる可能性があります。そこで、まずフォボスの周りを回りながら観察し、その後着陸し、さらにサンプル・リターンを行う計画です。地球への影響を検討する必要があります。

月に関しては民間の小型着陸船で旅行するビジネスが考えられています。この場合も、世界的規模での合意形成が必要です。

<感想>

四時間半の長丁場でしたが、興味深い話を幾つも聞くことが出来ました。

どの学会も若手の育成に力を入れていること、市民への科学の普及を視野に入れていることがよく分かりました。